[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-52-2

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

Leseprobe aus Heft 2/2020

Dieckmann, Friedrich

Probleme der Kairosverkennung. Anmerkungen zu Wolfgang Harich

Briefe Wolfgang Harichs an Stephan Hermlin über seine Veröffentlichungsprobleme betreffs Nietzsche und Lukács sind zutage getreten (SINN UND FORM 1/2020), das ist verdienstvoll und aufschlußreich. Man liest erst sie, dann die Vorbemerkung von Andreas Heyer und versteht: Um die Exzentrik und Anachronizität dieser donnernden Episteln zu begreifen, muß man über die Zeit, in der sie geschrieben wurden, mehr wissen, als der Editor erkennen läßt. Ich will anmerken, daß ich mit Harich, ohne viel mit ihm zu tun gehabt zu haben, auf einem freundschaftlichen Fuß stand. In SINN UND FORM habe ich ihm 1995 einen langen Erinnerungstext gewidmet ("Vom Reich, dem Lindenblatt und der Beugehaft«, Heft 5/1995, später in dem Band »Der Irrtum des Verschwindens«), in dem auch seine Anti-Nietzsche- Obsession vorkommt. Drei Jahre später war in SINN UND FORM sein Engagement für die Gründung des Berliner Ensembles ins Licht zu setzen ("Platz dem Wünschelrutengänger! / Wolfgang Harich und das Projekt ›B‹), das er in der Täglichen Rundschau, der Tageszeitung der sowjetischen Besatzungsmacht, mit einer Vehemenz betrieb, die dem Vorhaben am Ende noch gefährlich wurde; sie rief gegen die schon beschlossene Theatergründung Gegenstimmen auf den Plan, zu deren Neutralisierung die Rundschau pseudonym das Wort nehmen mußte. Über Nietzsche habe ich nie mit Harich gesprochen, aber dessen tiefsitzende Aversion gegenüber den Tiraden des späten Nietzsche war auch die meine, obschon nicht seine Neigung, das Werk auf einen wie immer gearteten Index zu setzen.

In dem Aufsatz von 1995 habe ich Harichs Verhältnis zu Nietzsche als Bruderzwist gekennzeichnet: »Nietzsche, der Wortmächtige, Wortgetriebene (…) – das war das inständig verfolgte Alter ego.« Das war an dieser Stelle nicht weiter auszuführen, aber es liegt auf der Hand, und auch aus den Briefen an Hermlin tritt die Verfallenheit dieses Autors an seinen Feind hervor. Akzente der Hybris, der Exaltation sind unverkennbar; Schmähsucht verbindet sich mit dem Ruf nach dem Zensor. Gleichwohl war seine Appellation an Hermlin keineswegs erfolglos: Ende 1987 erschien in SINN UND FORM seine Attacke auf den Berliner Philosophieprofessor Pepperle unter der Überschrift »Revision des marxistischen Nietzsche-Bildes?« im Umfang von 36 Druckseiten. Harichs Aktionismus ging damals so weit, daß er, eines Tages im Schaufenster der Brecht-Buchhandlung den Faksimiledruck von »Ecce homo« entdekkend (diese Luxus-Edition war die einzige Nietzsche-Veröffentlichung in der DDR), einen der dort patrouillierenden Polizisten aufforderte, das Buch zu beschlagnahmen: Es enthalte faschistische Propaganda. Nicht nur damit war sein Anti-Nietzsche-Feldzug ins Groteske umgeschlagen. Natürlich wußte er so gut wie andere, daß eine neuerliche Nietzsche-Indizierung das Interesse an diesem Autor nur erhöhen konnte, der in den besseren Antiquariaten des Landes und auch in seinen wissenschaftlichen Bibliotheken vielfach erreichbar war.

Was an dem Kommentar Andreas Heyers irritiert, ist der Mangel an Abstand gegenüber diesen Attacken und Ambitionen. Sie galten der Wiederherstellung der Zensur zu einem Zeitpunkt, als sich die Kulturinstanzen der SED gerade zu deren Überwindung aufgemacht hatten. Klaus Höpcke riskierte nicht Kopf und Kragen, aber Amt und Einfluß, als er 1985 Volker Brauns »Hinze-Kunze-Roman« genehmigte, eine große Ausstellung der Berliner Staatlichen Museen vollzog den Widerruf des Expressionismus-Verdikts, mit dem sich die Kulturpolitik jahrzehntelang lächerlich gemacht hatte, und nach einer Anmahnung durch Christoph Hein machte Höpcke 1987 als frischgewähltes und die Charta unterzeichnendes PEN-Mitglied Anstalten, das Druckgenehmigungsverfahren abzuschaffen, das wie Mehltau über dem Ganzen gelegen hatte. In diese Morgenröte einer aufkommenden Liberalität (sie war die Abendröte des Gesamtsystems) platzten Harichs Verbotsambitionen, deren Emphase durchaus etwas Tragikomisches hatte. Er witterte in dem aufkommenden Zensurverzicht offenbar die Kapitulation des Ganzen und stemmte sich dagegen, so wie er Anfang der siebziger Jahre in SINN UND FORM ("Der entlaufene Dingo, das vergessene Floß / Aus Anlaß der ›Macbeth‹-Bearbeitung von Heiner Müller«, Heft 1/1973) mit einer vergleichbaren Exaltation gegen Müllers Shakespeare-Adaption vorgegangen war. Honecker hatte nach seinem Machtantritt einer neuen Kulturpolitik Raum gegeben, Hacks und Müller, die Ende 1965 durch das berüchtigte 11. ZK-Plenum von der Bühne verbannten Dramatiker, sollten wieder gespielt werden dürfen – in dieser Situation attackierte Harich Müllers in Brandenburg uraufgeführte »Macbeth"-Bearbeitung in einer Weise, die für diesen gefährlich genug war. »Furchtbare Verirrung«, »reaktionäre Ideologie«, »reaktionär im Inhalt, schlampig in der Form«, lauteten seine Epitheta; der dreißig Seiten lange Aufsatz, der in dem historisch gemeinten Satz gipfelte: »Für systemeigene Übel des Sozialismus als solchen läßt sich kein einziges Beispiel nennen«, konnte nicht anders denn als Angriff auf die Erweiterung des kulturpolitischen Spielraums gelesen werden, die Honecker 1972 verkündet hatte. Daß man in der Zeitschrift selbst Widerspruch gegen Harichs Angriff auf Müller einlegen konnte (auch ich tat es), zeugte allerdings davon, daß die SED sich von dem Polemiker nicht in eine Enge treiben lassen wollte, der man gerade zu entkommen suchte. Der Impuls hielt nicht lange vor.

Hinter all diesen Attacken zeigte sich etwas, das man Kairosverkennung nennen könnte: Unwille und Unvermögen, den historischen Moment zu begreifen. Ehrgeiz des intellektuellen Voluntarismus, sich über die Realität hinwegzusetzen – ebendies war ihm 1956 in einer Weise widerfahren, die zu einer achtjährigen Inhaftierung geführt hatte. Ich habe das 1995 in dem genannten Text beschrieben und bin vor zwei Jahren in dem SINN-UND-FORM-Gespräch mit Matthias Weichelt und Elisa Primavera-Lévy darauf zurückgekommen: Harichs von Walter Janka, dem Leiter des Aufbau-Verlags und einstigen Bataillonskommandeur im Spanienkrieg, genährte Vorstellung, vermittels eines Gesprächs mit dem sowjetischen Botschafter die Sowjetregierung dazu veranlassen zu können, Walter Ulbricht abzusetzen, um vermittels eines so beförderten Zusammengehens von SED und SPD der deutschen Einheit den Weg zu bahnen. »Ein Philosoph und ein Soldat hatten, in gespanntester Lage, darauf bestanden, Politik zu spielen, und sich und andere damit zur Beute einer rigorosen Machtpolitik gemacht.« ("Der Irrtum des Verschwindens «, S. 69) In der Haft brach Harich zusammen und machte sich die Position seiner Ankläger zu eigen; er wurde nicht in dem platten Sinn umgedreht, daß man ihn als Agenten angeworben hätte, sondern in tätiger Reue für sein als landesverräterisch qualifiziertes Unterfangen (so stellten es ihm die Ankläger dar) identifizierte er sich fortan mit denen, die ihn festgesetzt hatten, und gab alle die preis, welche im Umkreis des Aufbau-Verlags und der Zeitschrift »Sonntag« nach Chruschtschows 20. Parteitag Änderungen an der Spitze der SED angemahnt hatten.

Die exzentrische Naivität seiner Aktivitäten erhellt aus einem Blick auf die gleichzeitigen ungarischen Ereignisse, in deren Verlauf Chruschtschow selbst in wachsende Bedrängnis kam. Dem sowjetischen Botschafter (er hieß Puschkin und war kein Freund Ulbrichts) konnte Harich sein ausgearbeitetes politisches Konzept am 25. Oktober überreichen; Puschkin, ein Nachfahr des Dichters, hatte ihn nach langer Weigerung zwei Tage nach Beginn der ungarischen Erhebung empfangen, vermutlich weil er ähnliches in der DDR befürchtete. Am 7. November, drei Tage nach dem zweiten Einmarsch sowjetischer Truppen in Ungarn, wo inzwischen blutige Kämpfe tobten, empfing Ulbricht Harich, der ihm eine große Diskussionsveranstaltung in der Akademie der Wissenschaften vorschlug; in beiden Fällen ließ er sich nicht auf die Warnungen seiner Gesprächspartner ein. Erst im Gefängnis kam ihm der Aberwitz dieses Verhaltens zu Bewußtsein, mit der Folge, daß er sich nicht nur als schuldig, sondern überdies als Verführten bekannte und Ulbricht die Namen aller seiner Verführer, außer Janka Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Georg Lukács, in den Verhörprotokollen an die Hand gab.

Es gibt die merkwürdigsten Geschichten über sein Verhalten in der Haft und zu den Mitgefangenen; so wird ernsthaft berichtet, daß er der Gefängnisverwaltung bestimmte Bücher der Gefängnisbibliothek als staatsfeindliche Literatur denunziert habe. Offenbar konnte er der Belastung des Gefängnisses nur durch hybride Gesten der Läuterung psychisch standhalten. Wenn er zwanzig Jahre später in seinen Anti-Nietzsche- Attacken nicht durch Diskussionen, sondern durch Verbote die politische Gefährlichkeit eines wortmächtigen Phantasten eindämmen wollte, so konnte man auch darin die transformierte Selbstkritik eines Mannes erblicken, der 1956 durch Eingriff eines sowjetischen Reform-Sekretärs die politbürokratische Herrschaft in der DDR hatte aufheben lassen wollen – auf just die Weise, wie es 1989 in einer veränderten Welt dann tatsächlich geschah.

Ohne ein Maß an Psychologie kommt man diesem schwergeschlagenen Mann nicht bei, auch nicht seinen auf die Wiederherstellung des Lukácsschen Kanons gerichteten Ambitionen in den achtziger Jahren. Daß er bei aller verbalen Maßlosigkeit ein Mann von Witz und Verve und ausgebreiteten Kenntnissen war, verbindet ihn auf andere Weise mit seinem Intimfeind Nietzsche, der ihm sprachlich allerdings weit überlegen war. Seine Briefe an Hermlin (leider fehlten der Veröffentlichung Hermlins Antworten und die Erläuterung des Übergangs von der »Herr Hermlin!«-Attitüde des ersten Briefs zum »Lieber Stephan Hermlin!« der späteren) zeigen vor allem eins: seine innere Fixierung auf den Machtapparat der regierenden Partei.

Das Phänomen des voluntaristischen Intellektuellen hatte in Harich eine eigenartige Variante hervorgebracht; sie stand von weitem in der mit dem Namen Galilei bezeichneten Schicksalslinie. Durch das in ihm erweckte Schuldbewußtsein gegenüber dem anklägerischen Vorwurf, Partei und Staat verraten zu haben, und die darauf folgende Haft war seine innere Bindung an eine Partei undurchdringlich geworden, die – nicht nur bei ihm – dieselbe paternale und maternale Valenzen vereinigende Bindungskraft ausübte wie die Papstkirche; ebendies hatte Galilei zum Widerruf bewogen. Wie dieser arbeitete Harich fortan über Themen, bei denen keine neuerlichen Konflikte zu befürchten waren; um so bekümmerter konnte er über die Indolenz des Akademie-Verlags sein. Zugleich betrieb er seine Wiederaufnahme in den Bund, den er in einem historischen Moment nicht aufgegeben, sondern – wie Galilei mit dem heliozentrischen Weltsystem – auf eine höhere Ebene zu führen geglaubt hatte. Erst das Ende der Kaderpartei mit ihrer Fixierung auf ein geschichtsmetaphysisches Erlösungsprogramm setzte ihn in eine Freiheit, die ihm neue Spielräume, aber auch schwerwiegende Belastungen einbrachte. Walter Janka warf ihm seine denunziatorische Kooperation mit der Anklage in den Prozessen von 1957 vor, und eine Staatsanwältin aus dem Westen des vereinigten Berlin nahm den schwer Herzkranken in Beugehaft, weil er nicht bereit war, den Namen des Richters zu nennen, der ihn 1957 zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt hatte. Es ist nicht anders: Über Harich zu schreiben setzt die genaue Kenntnis des politischen Umfelds voraus, in dem er sich zu DDR-Zeiten mit immer neuer Kairos- Verkennung bewegte. »1953«, schreibt Andreas Heyer, »nutzte er [Harich] mit diesem [Brecht] die Energie des Arbeiteraufstands, um die Staatliche Kunstkommission zu kritisieren.« Wie aus einem niedergeschlagenen Aufstand Energie hervorgehen kann, bleibt das Geheimnis des Autors. Wie so vielen Lesern westdeutscher Geschichtsbücher ist ihm verborgen geblieben, daß die von der neuen Moskauer Führung Ende Mai 1953 zur Zurücknahme ihres von Stalin gebilligten Klassenkampf-Kurses genötigte SED-Führung am 9. Juni einen umfassenden Neuen Kurs verkündete, der auch die Kulturpolitik umfaßte. Er blieb nach dem 17. Juni in Kraft, der – Energie des Arbeiteraufstands! – die Machtstellung des faktisch schon abgesetzten Ulbricht wiederhergestellt hatte. Es war die Berufung auf diesen Neuen Kurs, der es Brecht ermöglichte, für das Berliner Ensemble das Theater am Schiffbauerdamm zu bekommen; auch die Auflösung der Kunstkommission, die im Dauerkonflikt mit der Akademie der Künste gelegen hatte, gelang vor diesem Hintergrund.

Harich, lesen wir bei Heyer, habe mit der Ablehnung seines Antrags auf Aufnahme in die SED »die für ihn demütigendste Stufe der Isolation erreicht«; auch sei er »zum Inbegriff alles Schlechten und aller Schlechtigkeiten der DDR geworden«. Ein kurioser Superlativismus unterstellt hier Harichs Kritikern in einer Debatte, auf der dieser selbst bestanden hatte, die intellektuelle mit der moralischen Ebene zu vertauschen; ebendies war Harichs Sache gewesen. So verdienstvoll es sein mag, seine nachgelassenen Schriften – laut Heyer ein OEuvre von fünfzehntausend Druckseiten – der Öffentlichkeit partiell zugänglich zu machen: Der Herausgeber sollte die Sackgasse einer Verehrung vermeiden, die mit ihrem Gegenstand gleichsam verschmilzt. Harich selbst – man erkennt es an seinem letzten Brief an Hermlin – war in der Lage, Übertreibungen, in die er sich hineingesteigert hatte, bei kälterem Blut zurückzunehmen, um aus Isolationen, in die er sich selbst manövriert hatte, wieder herauszufinden. Nicht immer ist es ihm gelungen. »Dieser leidenschaftliche Provokateur«, schrieb ich 1995, »war von der Lust getrieben, übers Ziel hinauszuschießen; das ist ihm selbst am schlechtesten bekommen. Sie brachte den feurigen (und festgelegten) Lukácsianer zu späteren DDR-Zeiten mehr als einmal dazu, sich als die Speerspitze des kulturpolitischen Dogmatismus zu gerieren, als sei er auf die Seite derer übergegangen, die ihn einst ins Abseits der Kriminalisierung verwiesen hatten. Auf diesem wie auf andern Feldern, gegen Ulbricht wie gegen Nietzsche, war es ihm eigen, mit vollem, ungedecktem Einsatz zu kämpfen, zugleich rückhaltlos und anlehnungsbedürftig, ein Philosoph, der es unter der Veränderung der Welt nicht tat, ein Störenfried, dem man manches nachsagen konnte (und dem viele vieles nachsagten), nur eines nicht, daß er jemals langweilig gewesen sei.«

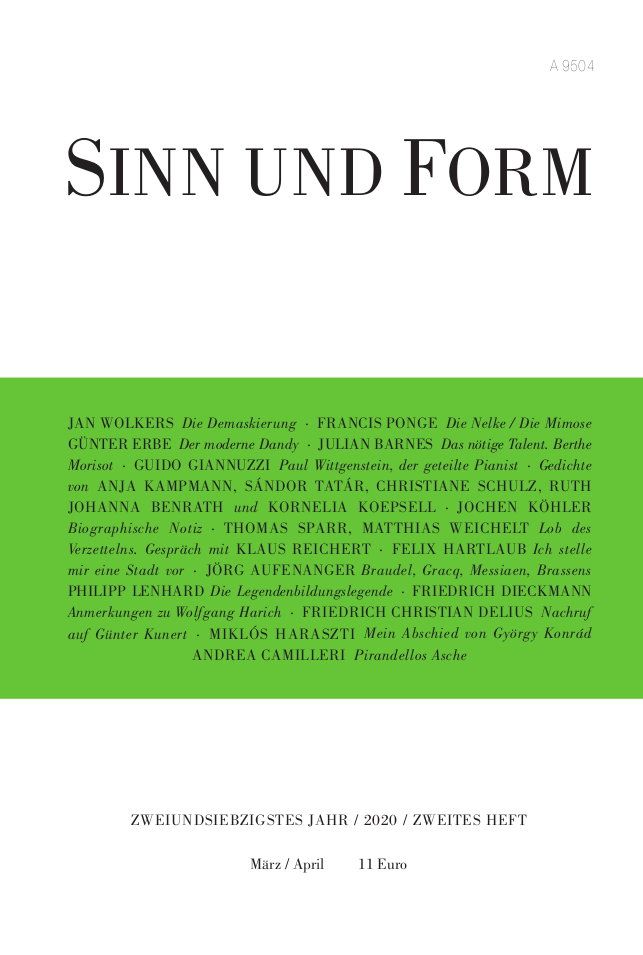

SINN UND FORM 2/2020, S. 270-274