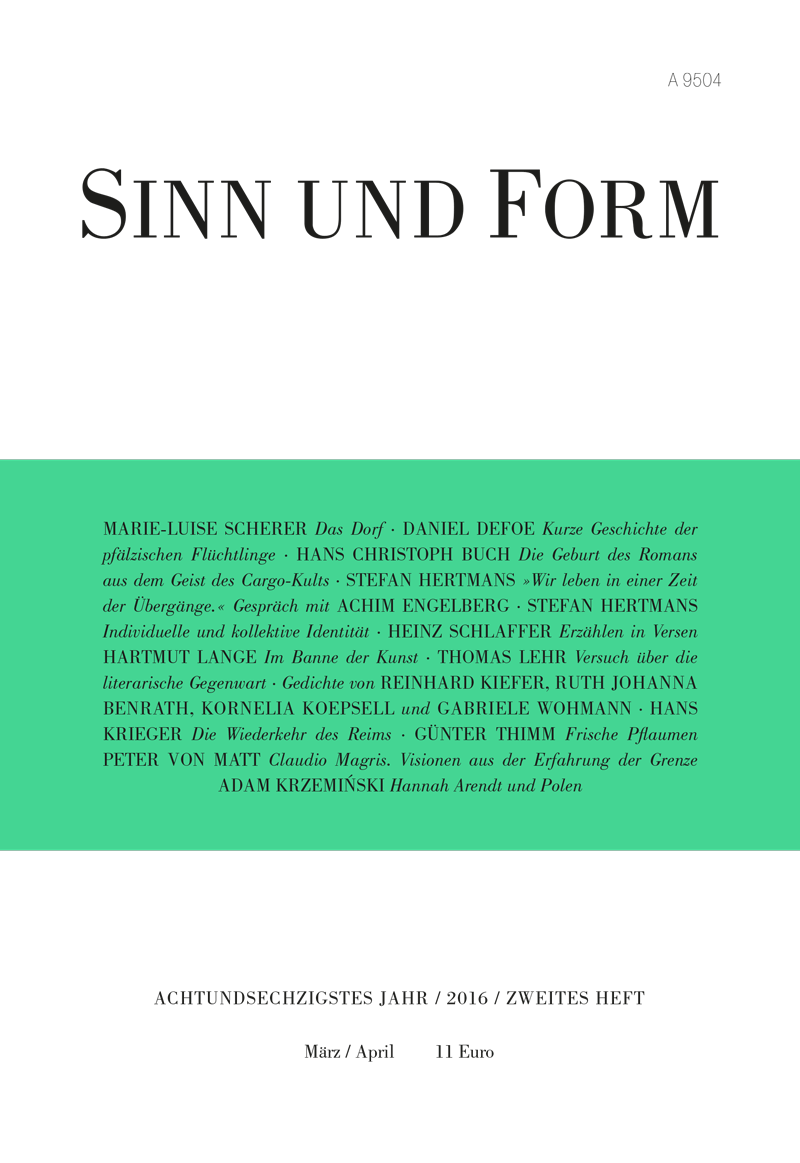

Heft 2/2016 enthält:

Scherer, Marie-Luise

Das Dorf, S. 149

Koepsell, Kornelia

Stilles Leben. Gedichte, S. 161

Defoe, Daniel

Kurze Geschichte der pfälzischen Flüchtlinge. Mit einer Vorbemerkung von John Robert Moore, S. 164

Sehr geehrter Herr, in dem letzten Brief, den von Ihnen zu erhalten Sie mich auszeichneten, beliebten Sie, außer anderen wichtigen Dingen, welche (...)

Buch, Hans Christoph

Die Geburt des Romans aus dem Geist des Cargo-Kults. Eine Robinsonade, S. 201

Wohmann, Gabriele

Schlußapplaus. Gedichte, S. 214

Engelberg, Achim

»Wir leben in einer Zeit der Übergänge.« Gespräch mit Stefan Hertmans, S. 217

ACHIM ENGELBERG: Etliche Autoren, die über den Völkermord an den europäischen Juden oder die Schrecken der Lagerwelt des 20. Jahrhunderts (...)

Hertmans, Stefan

Zwischen Gedenken und Erinnern. Über individuelle und kollektive Identität, S. 228

»Der Himmel meines Großvaters« basiert auf der Geschichte, genauer den Aufzeichnungen meines Großvaters mütterlicherseits, in deren Mittelpunkt (...)

Benrath, Ruth Johanna

Und die seligen Augen (Letzte Fassung). Gedichtzyklus, S. 236

Schlaffer, Heinz

Erzählen in Versen, S. 241

Lange, Hartmut

Im Banne der Kunst. Leipziger Poetikvorlesung, S. 251

Kiefer, Reinhard

Die Urwelt steht ihnen offen. Gedichte, S. 262

Lehr, Thomas

Der Schmetterling der Zeit. Versuch über die literarische Gegenwart, S. 264

Krieger, Hans

Die Wiederkehr des Reims. Form als Sinn – zu einem Gedicht von John Donne, S. 273

Zu den erstaunlichsten Entwicklungen der neueren Lyrik gehört die geräuschlose Rehabilitierung des Reims. Lange war er verpönt gewesen als Relikt (...)

Thimm, Günter

Frische Pflaumen. Enzensberger und Detering übersetzen William Carlos Williams, S. 275

Matt, Peter von

Claudio Magris. Visionen aus der Erfahrung der Grenze, S. 280

Krzeminski, Adam

Hannah Arendt und Polen, S. 281