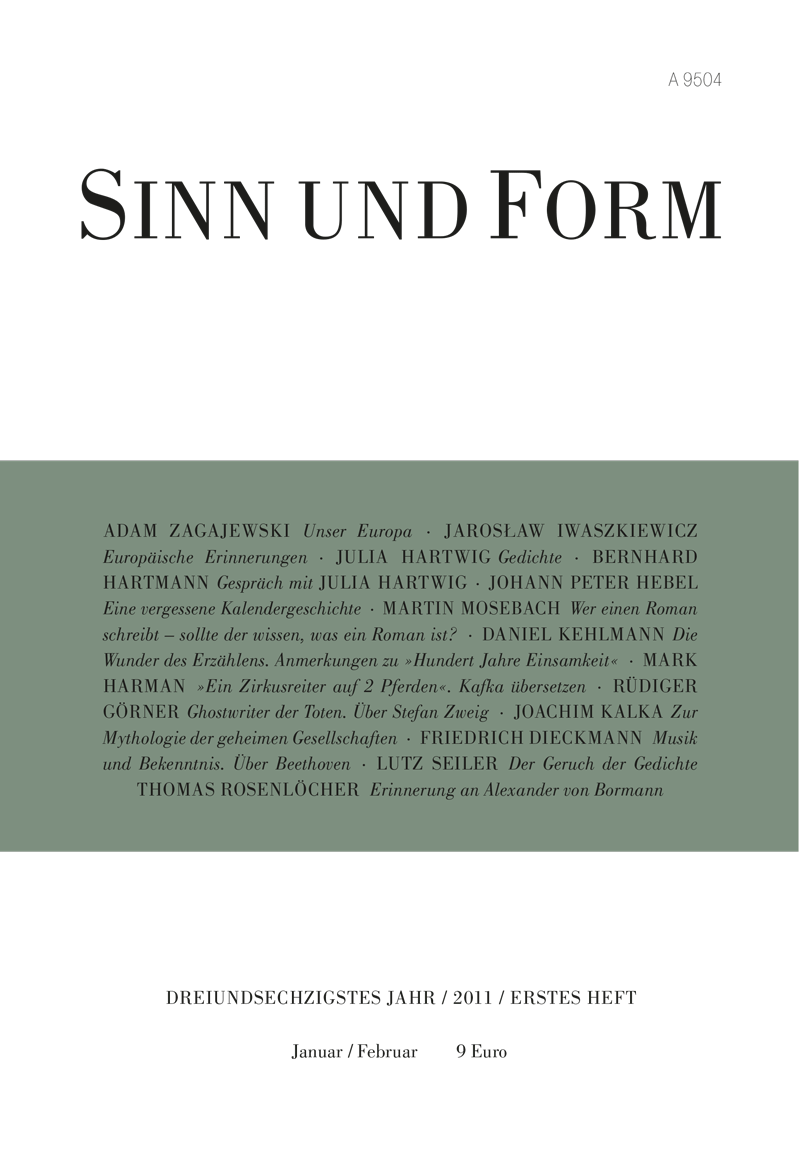

Heft 1/2011 enthält:

Zagajewski, Adam

Unser Europa, S. 5

Vor nicht allzu langer Zeit waren viele Europäer bereit, für ihr Land, für Frankreich, Deutschland oder auch Polen, zu sterben. Für Europa (...)

Iwaszkiewicz, Jaroslaw

Europäische Erinnerungen, S. 11

Hartwig, Julia

Gedichte, S. 22

Hartmann, Bernhard

Gespräch mit Julia Hartwig, S. 31

Hebel, Johann Peter

Eine vergessene Kalendergeschichte. Mit einer Vorbemerkung von Heinz Härtl, S. 43

Mosebach, Martin

Wer einen Roman schreibt - sollte der wissen, was ein Roman ist?, S. 46

Ich war dreißig Jahre alt und hatte soeben meine juristischen Studien mehr schlecht als recht abgeschlossen und noch keine der kleinen Erzählungen (...)

Kehlmann, Daniel

Die Wunder des Erzählens. Anmerkungen zu »Hundert Jahre Einsamkeit«, S. 65

Harman, Mark

»Ein Zirkusreiter auf 2 Pferden«. Kafka - Übersetzung und Jiddischkeit, S. 78

Görner, Rüdiger

Ghostwriter der Toten. Biographisches Erzählen bei Stefan Zweig, S. 85

Kalka, Joachim

»Das Unterirdische geht so natürlich zu als das Überirdische«. Zur Mythologie der geheimen Gesellschaften, S. 93

Was hat es auf sich mit den geheimen Gesellschaften? Der vielleicht erste Historiker, der sich sine ira et studio mit ironisch-professioneller (...)

Dieckmann, Friedrich

Bekenntnisse und Liebesgeschichten. Anmerkungen zu Beethoven, S. 112

Seiler, Lutz

Der Geruch der Gedichte. Dankrede zum Fontane-Preis, S. 133

Rosenlöcher, Thomas

Die unten im Wasser zitternden Lichter. Kleine Erinnerung an Alexander von Bormann, S. 135