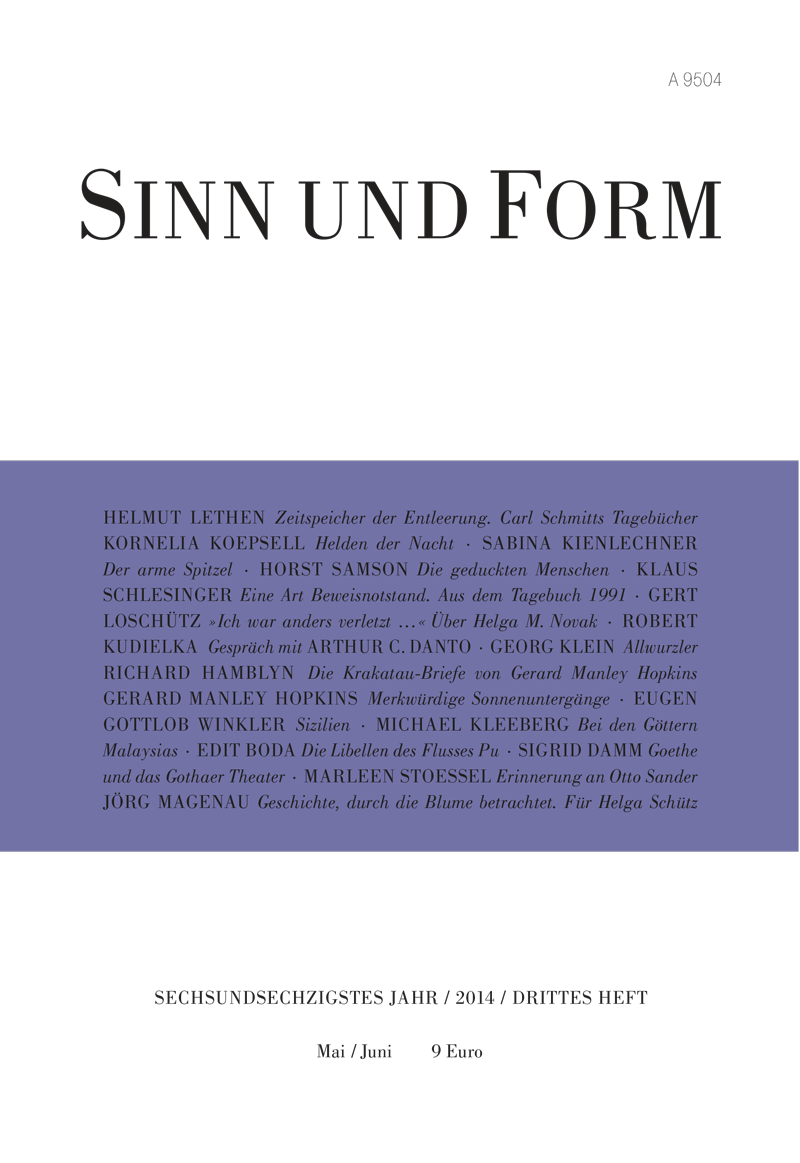

Leseprobe aus Heft 3/2014

Kienlechner, Sabina

DER ARME SPITZEL

Die rumäniendeutschen Schriftsteller und das juristische Debakel der Securitate-Aufarbeitung

Moral, Recht und Wahrheit

Auf die bekannte, sozusagen seit Menschengedenken gestellte Frage, wie Recht und Moral sich zueinander verhalten, erhält man heute meist verschwommene und ausweichende Antworten. Es heißt, Recht und Moral seien zwar nicht dasselbe, aber gewissermaßen ineinander »verschränkt«; sie würden sich »mehr oder minder stark überschneiden« oder gingen auseinander hervor bzw. bauten aufeinander auf. Daneben gibt es allerdings eine gewichtige (von Max Weber angeführte) Fraktion von Gelehrten, die die Auffassung vertritt, Recht und Moral seien unvereinbar.

Tatsächlich aber zeigen Recht und Moral eine Tendenz, sich umgekehrt proportional zueinander zu verhalten: wo das eine zunimmt, nimmt das andere ab, und umgekehrt. Daß dort, wo es kein Recht gibt, die Moral an Bedeutung gewinnt, liegt eigentlich auf der Hand. In einem Unrechtsstaat kann nur die Moral die Menschen davor retten, sich schuldig zu machen. Natürlich ist das nicht so einfach: Es bedarf einigen Muts und gehöriger Widerstandskraft, um sich gegen den Unrechtsstaat moralisch zu behaupten; denn dieser fordert ja in der Regel, daß man sich an seine unrechten Maximen und Praktiken hält.

Überraschender und widersinniger scheint der zweite Fall: nämlich daß dort, wo das Recht herrscht, die Moral tatsächlich an Bedeutung verliert. Zunächst ist zu beobachten, daß gerade in der rechtsstaatlich verfaßten Bundesrepublik der Moralskeptizismus im Laufe der Jahrzehnte ständig zugenommen hat. Spricht man heute über Moral, trifft man auf Achselzucken; einem Großteil der Menschen bedeutet sie nichts. Sie vertreten die Auffassung, die Gesellschaft komme sehr gut ohne Moral aus; es genüge, wenn alle sich an die Gesetze halten. Was einer darüber hinaus tut, ob er sich mehr oder weniger »moralisch« verhält, sei seine Sache. Für die Öffentlichkeit ist das relativ egal.

Sollte man also, zumindest für den Rechtsstaat, sagen: Moral ist Privatsache, in der Öffentlichkeit entscheidet das Recht? Nein: Der Umkehrschluß, daß man dort, wo die Rechtsprechung funktioniert, auf Moral verzichten könne, ist gewiß falsch. Es gibt unzählige Fälle nicht nur moralischen Unrechts, für die gar keine Rechtsgrundlage existiert. Wir müssen ohne Richter damit fertig werden, angewiesen auf unser spontanes Rechts- bzw. Unrechtsempfinden. In diesen Momenten wird uns meist bewußt, daß der Verzicht auf die Moral nicht nur nicht empfehlenswert, sondern gar nicht möglich ist. Denn Moral ist keine Privatsache, sondern – ähnlich wie die Sprache – eine öffentliche, omnipräsente Praxis, die das Zusammenleben konstituiert.

Gleichwohl müssen wir bei näherem Hinsehen jenen beipflichten, die sich für die Unvereinbarkeit von Recht und Moral aussprechen. Mit einer Präzisierung jedoch: Nicht Gesetz und Moral schließen einander aus, sondern Recht und Moral. Denn natürlich kann es unmoralische Gesetze geben, sie sollten tunlichst geändert werden. Das Prinzip der Rechtsprechung aber ist nicht die Moral, sondern allemal die Wahrheitsfindung. Wir würden uns vermutlich bedanken, wenn irgendein Gericht uns aufgrund von moralischen Sentenzen verurteilen würde, anstatt auf Beweisen und Tatbeständen zu bestehen. Wir wissen sehr gut: der Weg zur Gerechtigkeit führt allein über die Wahrheit, nicht über die Moral.

Es darf sogar als ein Zeichen von Moderne und Fortschritt gelten, daß unsere Gerichte auf die Implikation der Moral verzichten. Und wir könnten rundum zufrieden sein – wenn sich nicht gerade durch die Modernisierung ein anderes Übel eingeschlichen hätte: die Relativierung des Wahrheitsbegriffs. Daß Wahrheit ganz und gar relativ sei, ist eine Überzeugung, die heute in jedem Konflikt, jedem Disput, ja schon bei jedem Meinungsaustausch Anwendung findet. Es gilt als hoffnungslos naiv zu glauben, die eine unbezweifelbare Wahrheit könne jemals gefunden werden. Wahrheit ist vielmehr relativ zur Kultur, relativ zur Epoche, relativ zum Standort, und vor allem ist sie, dieser verbreiteten Auffassung zufolge, ihrem Wesen nach subjektiv. Objektivität, die per definitionem von allen anerkannt werden muß, läßt sich keineswegs immer und überall herstellen; aber selbst dort, wo sie tatsächlich hergestellt werden kann, ändert das nichts an der »Wahrheit« des subjektiven Erlebens, das ja nur den individuellen Bedingungen des einzelnen unterliegt. Nur muß dieses sich eben der Objektivität beugen.

Daraus könnte man nun schließen, daß dem einzelnen um so mehr Gerechtigkeit zuteil wird, je mehr man auf »seine« relative Wahrheit eingeht und sie in der Gesamtbeurteilung berücksichtigt; und vermutlich ist das in vielen zwischenmenschlichen Situationen auch richtig. Aber dort, wo die Belange öffentlich werden, wie etwa vor Gericht, wird dieses Konzept untauglich. Die Rechtsprechung kann sich einen Wahrheitsrelativismus nicht leisten. Sie operiert mit Begriffen wie Ermittlung, Befund, Sachverhalt, Tatbestand oder Tatsache und stützt sich auf eine einfache Korrespondenz von Aussage und Wirklichkeit – etwa in der Form: Die Behauptung »Es regnet« ist genau dann wahr, wenn es regnet. Und ob es tatsächlich regnet, muß eben ermittelt werden. Nicht nur der Wahrheits-, sondern auch der Wirklichkeitsbegriff ist also für die Rechtsprechung kein Problem. Wirklichkeit wird schlicht als gegeben angesehen. Dieser einfache Wahrheitsbegriff steht nun im glatten Widerspruch zur allenthalben behaupteten Relativität der Wahrheit. Er ist, bei Lichte besehen, dennoch der einzige, den wir akzeptieren, insbesondere wenn es um unser Recht geht. Wir wären wahrscheinlich entsetzt, wenn ein Gericht uns statt dessen nach einer komplizierten modernen Wahrheitstheorie beurteilen würde, etwa der Pragmatischen Theorie, der Konsenstheorie oder der Sprechakttheorie, die ohne Wirklichkeit auskommen. Denn wir wissen sehr gut: Der Weg zur Erkenntnis dessen, was tatsächlich ist, war oder sein wird, führt nur über die eindeutige, uns allen in gleicher Weise gegebene und verständliche Wirklichkeit (und nicht über Sprechakte oder Konsens oder pragmatische Überlegungen).

Kein Zweifel: Die Theorien eröffnen neue Aspekte und verschaffen uns ungeahnte Einsichten – sei es psychologischer, kultureller, historischer oder wissenschaftlicher Art. Wir sind von ihnen fasziniert und ziehen sie oft der platten, trivialen Wahrheit vor. Aber doch nur bis zu dem Augenblick, in dem es darauf ankommt, daß uns Recht widerfährt und unser Handeln richtig beurteilt wird: Dann wird uns schlagartig klar, daß die einfache, anhand der Wirklichkeit ermittelbare Wahrheit zu den selbstverständlichen, schlechthin unverzichtbaren Voraussetzungen unseres gesamten Daseins gehört. Und daß wir sie möglicherweise zu gering achten.

Persönlichkeitsrechte

Als der Literaturnobelpreis des Jahres 2009 der rumäniendeutschen Schriftstellerin Herta Müller zugesprochen wurde, erfüllte das ihre Kollegen und einstigen Mitstreiter von der »Aktionsgruppe Banat«, die mit ihr die schweren Jahre in der rumänischen Diktatur durchgestanden hatten, mit einer großen Hoffnung. Es schien, als böte sich damit eine einmalige Gelegenheit, fiel die Preisverleihung doch in denselben Zeitraum, in dem in Bukarest die CNSAS, die man als rumänische Gauck-Behörde bezeichnen könnte, die Geheimdienstakten aus der Ceauşescu-Ära zur Einsicht freigab. Vom ersten Moment an waren diese Akten und die darin enthaltenen Verfolgungsgeschichten ein Hauptthema bei diesem Nobelpreis; und es schien, als könnten in dem Licht, das nun von Herta Müller und ihrem Preis ausging, endlich auch die Täter von einst so unerbittlich bloßgestellt werden, wie sie es nach Meinung der Opfer verdienten. Das betraf neben den früheren rumänischen Securisten (die nach Ceauşescu Ende zu einem guten Teil als »Demokraten« recycelt worden waren) vor allem die Spitzel aus dem rumäniendeutschen Umkreis, von denen sich haufenweise Berichte und Denunziationen in den Akten fanden. Die allermeisten der Denunzianten leben inzwischen in Deutschland. »Sie sind Lehrer, Professoren, Beamte, Journalisten, Schauspieler«, schrieb Herta Müller im Sommer 2009. »Nie hat sie jemand behelligt. Die seit dem Fall der Mauer anhaltende Stasi-Debatte kann ihnen den Buckel runterrutschen. Sie sind alle deutsche Staatsbürger, aber für die deutschen Behörden undurchschaubar.« Die Schonzeit für die rumäniendeutschen Spitzel war allerdings mit der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises erst einmal zu Ende. Aber ob sie dadurch für die deutschen Behörden durchschaubarer wurden, bleibt zweifelhaft.

Die Aufarbeitung, die zunächst zügig begann, wurde schon nach einem guten Jahr wieder unterbrochen. Noch bevor die Öffentlichkeit einen tieferen Einblick in die Vorfälle gewinnen konnte, landeten diese vor Gericht. Es stellte sich alsbald heraus, daß dies nicht der richtige Ort dafür ist. Denn was sich zunächst gut anhört - daß eine unabhängige Institution sich die strittigen und teils verbissen diskutierten Fälle genauer ansieht und die Wahrheit herausfindet –, kann von den deutschen Gerichten in dieser Sache nicht geleistet werden. Dafür ist die Beweislage zu kompliziert und zu undurchsichtig: die Akten sind in rumänischer Sprache, sie sind unvollständig und eng miteinander verflochten, sie handeln von dreißig bis vierzig Jahre zurückliegenden Ereignissen und beziehen sich auf ein Land, von dem man in Deutschland notorisch wenig weiß. Es bedürfte eines unverhältnismäßig hohen Aufwands, um die Lage zu klären. Hinzu kommt, daß die deutschen Gerichte den rumänischen Behörden offensichtlich nicht recht trauen und zögern, deren Auskünfte und Forschungsergebnisse als Beweismittel anzuerkennen. Tatsächlich scheinen sie nicht einmal den Securitate-Akten selbst zu trauen.

Unter diesen Umständen kann ein sachgerechtes Urteil kaum gefunden werden; ein Argument scheint so gut wie das andere, und die Anwälte können alles nur Mögliche behaupten. Es ist vielleicht nicht verwunderlich, daß die Richter in diesem Fall sich für das Persönlichkeitsrecht entscheiden, das in unserer Gesellschaft in höchstem Ansehen steht und mit dem man sozusagen nichts falsch macht. Sie entscheiden damit zugunsten des als Spitzel Verdächtigten – der so den Verdacht zum Schweigen bringen kann, ohne daß mit letzter Sicherheit geklärt wurde, ob er zu Recht oder zu Unrecht besteht.

Das Nachsehen haben die Opfer, die hier die Beklagten sind: denn sie sind von den mit dem Urteil einhergehenden Äußerungsverboten und Publikationseinschränkungen in erster Linie betroffen. Es drängt sich unmittelbar die Frage auf, ob nicht ihr Persönlichkeitsrecht hier letztlich auf der Strecke bleibt. Selbstverständlich haben sie den Wunsch, mit dem Ergebnis ihrer Studien an die Öffentlichkeit zu treten und diese wissen zu lassen, wen sie nach Lage der Akten der früheren Geheimdienst-Mitarbeit verdächtigen: Denn diese geheime Mitarbeit hatte wesentlich beigetragen zu den Verhaftungen, Gefängnisstrafen, Berufsverboten und Zersetzungen, denen sie einst unterworfen waren. Sie aber haben keine Möglichkeit, die an ihnen verübten Verbrechen vor Gericht einzuklagen; es ist einer jener Fälle, für die es keine rechtliche Grundlage gibt. Wenn ihnen nun untersagt wird, ihre Verfolgungsgeschichten zu veröffentlichen, beraubt man sie des einzigen Mittels, mit dem sie auf das ihnen geschehene Unrecht aufmerksam machen können.

Mildernde Umstände

Dem Münchner Gericht mußte klar sein, wie empfindlich sein Urteil die Aufarbeitungsbemühungen der rumäniendeutschen Schriftsteller treffen würde. Fast könnte man meinen, es wollte ihnen nahelegen, die Abrechnung mit den Spitzeln und Denunzianten am besten ganz bleiben zu lassen. Eine solche Botschaft entspräche jedenfalls einer Tendenz, die sich nicht nur bei Gerichten, sondern allgemein in der Öffentlichkeit beobachten läßt. Diese nämlich legt nicht selten eine merkwürdige Unsicherheit, ja Widersprüchlichkeit im Umgang mit Spitzeln an den Tag. Wiewohl sie auf Enttarnungen ehemaliger IMs regelmäßig mit einem Skandal reagiert, ist sie fast ebenso regelmäßig bereit, alle möglichen mildernden Umstände in der Beurteilung der Enttarnten geltend zu machen. In den seltenen Fällen, in denen ein Spitzel sich selbst enttarnt, kann er damit rechnen, nicht nur verständnisvoll angehört, sondern sogar gelobt und bewundert zu werden. Als der Dichter Werner Söllner […] sich 2009 auf einer Münchner Tagung als IM »Walter« zu erkennen gab (nach jahrzehntelangem Schweigen und kurz bevor die Sache von anderer Seite bekanntgegeben werden sollte), wurde er umgehend gebeten, aufs Podium zu steigen und sich neben die Veranstalter zu setzen. Dort erklärte er mit stockender Stimme, er sei damals noch so jung gewesen und habe sich der Securitate einfach nicht zu widersetzen gewußt. Die Zuhörer waren gerührt, sie zeigten Mitgefühl und Verständnis. Sie vergaßen, daß jene, die Söllner bespitzelt und die sich selbst nicht mit der Securitate eingelassen hatten, damals ebenso jung waren wie er.

Im Handumdrehen werden aus Tätern Opfer: ein mittlerweile bekanntes, aber stets noch ungeklärtes Phänomen. Es ist dazu nicht einmal notwendig, daß der Täter ein Geständnis ablegt; es reicht, daß seine Täterschaft nicht recht ins Bild paßt. Als im Oktober 2010 bekannt wurde, daß auch Oskar Pastior in den sechziger Jahren für die Securitate gespitzelt hatte, war die Bestürzung groß. Pastior war damals schon seit einigen Jahren tot. Auch er hatte in den Jahrzehnten nach seiner Ausreise aus Rumänien niemandem etwas von seiner IM-Tätigkeit erzählt. Momentweise schien es, als würde nun, nach der Entdeckung, die allgemeine Wertschätzung und Hochachtung, die man dem Büchner-Preisträger und neben Herta Müller berühmtesten rumäniendeutschen Dichter entgegenbrachte, in ihr glattes Gegenteil umschlagen. Doch auf einer Tagung, die 2012 zur Klärung eben dieses Problems veranstaltet wurde, war die versammelte Pastior-Gemeinde sich weitgehend einig darüber, daß es eigentlich gar keinen Grund zur Aufregung gäbe: Die wenigen Spitzel-Berichte, die Pastior verfaßt hat (nur sechs sind bisher gefunden worden), seien denkbar dürr und informationsarm; und generell sei die große Angst, unter der Pastior in Rumänien jahre- oder gar jahrzehntelang gelitten habe, bei der Beurteilung seiner Spitzel-Tätigkeit unbedingt zu berücksichtigen ("Versuchte Rekonstruktion «, Sonderband Text+Kritik, XII /12).

Nun ist das im Fall Oskar Pastiors sicher nicht ganz verkehrt: Er war durch seine fünfjährige Lagerhaft in der unmittelbaren Nachkriegszeit schwer vorbelastet und mußte in den düsteren stalinistischen sechziger Jahren ständig mit Inhaftierung rechnen, sei es wegen seiner (verheimlichten) Homosexualität, sei es wegen seiner angeblich subversiven Gesinnung. Außerdem scheint es tatsächlich so, als habe er sich durch seine siebenjährige IM-Zeit lavieren können, ohne größere Schuld auf sich zu laden.

Gleichwohl führt die verbreitete Praxis der mildernden Umstände – die meist psychologisch begründet werden – uns in eine Lage, in der wir schließlich nicht mehr wissen, wie wir das Ausspionieren überhaupt beurteilen sollen. Muß denn jeder Spitzel persönlich überprüft werden, bevor wir sein Tun verurteilen? Müssen wir grundsätzlich seine Psyche, seine Biographie, seinen Charakter berücksichtigen? Müssen wir immer erst fragen, ob er irgendwann ein Trauma erlitten hat? Wohin führt das? Wo ist die Grenze? Einer ist traumatisiert, ein andrer blutjung, einer hatte eine schlimme Kindheit, dieser ist ein Trinker, jener ein Genie und deshalb nicht mit normalem Maß zu messen. Sollen wir sie alle entschuldigen?

Es liegt auf der Hand, daß das weder sinnvoll noch praktikabel ist. Intuitiv wissen wir, daß Bespitzelung grundsätzlich zu verurteilen ist und wir nur in seltenen, wohlbegründeten Fällen eine Ausnahme machen können. Aber nach welchen Kriterien gehen wir vor, wenn wir keine Ausnahme machen, wenn wir also den Normalfall beurteilen sollen? Was werfen wir Spitzeln eigentlich vor? Verrat, Unehrlichkeit, mangelnde Solidarität? Doppelgesichtigkeit? Oder nehmen wir ihnen übel, daß sie sich auf die Seite der Mächtigen schlagen? Tatsächlich stellt sich schnell heraus, daß der Normalfall beinahe noch schwerer zu begründen ist als der Ausnahmefall. Was sollen wir etwa von einem Spitzel oder Denunzianten halten, der von seinem Tun überzeugt ist und es politisch und ethisch für gerechtfertigt hält? Es hat unter den IMs in der DDR immer wieder solche gegeben, die behaupteten, ehrlich an die Staatsdoktrin geglaubt und sie gegen die »zersetzenden Elemente« verteidigt zu haben. Wenn wir jedoch bereit sind, solchen Überzeugungs- oder auch Verblendungstätern mit Nachsicht zu begegnen, müßten wir dann mit den überzeugten Denunzianten des Nazi-Regimes nicht ebenso verfahren? Dazu ist man jedoch heute im allgemeinen nicht mehr bereit; möglicherweise deshalb, weil das Ausspionieren und Denunzieren eines Nachbarn oder Kollegen bei den Nazis sehr viel öfter zu dessen Tod führte als in der DDR oder im Ceauşescu-Regime, wo »nur« Verhöre, Verhaftungen, Berufsverbote oder Ausweisung zu befürchten waren. Haben wir also Verrat und Denunziation nach der Schwere der Folgen zu bewerten, die sie bewirken? Sollen wir einen Spitzel danach beurteilen, welchen Schaden er angerichtet hat – und ist dann auch nur jener wirklich zu verurteilen, dem die Verursachung eines Schadens nachgewiesen werden kann?

Unsere Justiz scheint sich für diese Lösung entschieden zu haben. Theoretisch verfolgt sie strafrechtlich (nach § 241a StGB) solche »politischen Anzeigen oder Verdächtigungen«, die zu schweren Verstößen gegen die Menschenrechte führten. Aber solche Verstöße sind so gut wie nie nachzuweisen. In den seit 1989 gegen DDR-Denunzianten durchgeführten Verfahren wurde kein einziger strafrechtlich verurteilt. Alle anderen Verfahren sind zivilrechtlicher Art […], in denen ebenfalls keine politischen Denunzianten verurteilt werden, sondern nur ein fälschlich oder zumindest nicht beweiskräftig als Spitzel Beschuldigter um seine Persönlichkeitsrechte kämpfen darf. Es bleibt also nichts anderes als das moralische Urteil. Doch wie man sehen wird, ist es auch um dieses nicht gut bestellt.

Loyalität

Einer, der sich diesen Fragen literarisch und essayistisch immer wieder zugewandt hat, ist Bernhard Schlink. Schlink ist nicht nur ein weltweit bekannter Schriftsteller, sondern auch Professor für Öffentliches Recht und zudem Verfassungsrichter. Auch ihn interessiert der Verrat jedoch nicht in juristischer, sondern in menschlich-moralischer Hinsicht. Dabei spielt der politische Verrat für ihn offenbar keine gesonderte Rolle, er ist nicht grundsätzlich von anderen Fällen des Verrats zu unterscheiden, zum Beispiel dem eines Mannes an seiner Ehefrau. In einem Essay legt Schlink dar, daß Verrat dort geschieht, wo ein Loyalitätsverhältnis vorliegt. Die Loyalität ist sozusagen der moralische Wert, der im Verrat verletzt wird – und den wir deshalb auch als verletzend empfinden. Loyalität erscheint hier als ein elementarer, ja fundamental-psychologischer Wert; denn »unsere Loyalitäten konstituieren unsere Identität«, schreibt Schlink. Schwierig wird es dort, wo sich, wie heutzutage fast überall, verschiedene Loyalitäten in ein und demselben Menschen vereinen. Nicht, weil sich dadurch Konflikte ergeben können – das passiert zwar immer wieder, ist aber nicht notwendig der Fall –, sondern weil der Verrat nicht mehr als Verrat empfunden wird; denn die Identität ist gespalten. Als »Beleg« dafür, »daß die Beschäftigung mit Verrat im Kern eine Beschäftigung mit Loyalität und Identität ist«, führt Bernhard Schlink die Fälle der Schriftsteller Sascha Anderson und Knud Wollenberger an. Beide sind eklatante Beispiele für die loyale Gespaltenheit des modernen Menschen. Sie erinnern an jene Kapitäne oder Geschäftsleute, »von denen man gelegentlich lesen kann, die viel in der einen und viel in der anderen Stadt zu tun und hier wie dort eine Familie haben «, schreibt Bernhard Schlink. »Sie sind liebevolle Partner und engagierte Väter, erfüllen, weil nicht immer präsent, ihre Pflichten sogar besonders liebevoll (…). Sie empfinden sich als loyal. Schaden sie einer ihrer Frauen, einem ihrer Kinder? Geben sie nicht jeder der beiden Familien, was eine Familie (…) erwarten kann? So nahm auch Sascha Anderson einerseits am Leben und an den Arbeiten der Künstler- und Schriftstellerkollegen interessiert und engagiert Anteil und setzte andererseits die Staatssicherheit kundig ins Bild; so war Knud Wollenberger einerseits ein liebevoller Ehemann, andererseits ein verläßlicher Informant. Auch sie fanden, daß sie gaben, was die anderen brauchten, und niemandem schadeten, sondern sogar nützten, indem sie Sachverhalte, die die Staatssicherheit leicht hätte mißverstehen können, so übersetzten, daß sie keine falschen Reaktionen auslösen konnten.« ("Der willkommene Verrat«, hg. von Michael Schröter, Weilerswist 2007)

Mit den Beispielen von Anderson und Wollenberger gibt Schlink uns Gelegenheit, von der Opferseite zur Täterseite zu wechseln. Wir bekommen jedoch auch hier keine Kriterien dafür genannt, wie Täter moralisch zu beurteilen sind. Schlink legt uns vielmehr nahe, die Täter zu verstehen. Das fällt nicht schwer, solange wir der inneren Perspektive ihrer Loyalitäten und deren Implikationen folgen. Die Rekonstruktion der psychischen Vorgänge ergibt in den allermeisten Fällen ein schlüssiges Bild, das begreiflich macht, weshalb der Täter so gehandelt hat. Es ist sogar typisch für die »innere« Sicht des Vorgangs, daß er einer geradezu zwingenden Kausalität zu unterliegen scheint: als habe der Täter gar keine andere Wahl gehabt. Es scheint, als könne man ihn gar nicht verurteilen. Der ganze moralische Wertekatalog mit seinen Imperativen wirkt plötzlich steif und abstrakt, ja nahezu gewalttätig, wenn man versucht, ihn auf den konkreten Einzelfall anzuwenden. Offenbar prävaliert auch im Moralischen das Persönlichkeitsrecht, das sich naturgemäß auch auf die Identität und die sie konstituierenden Loyalitäten erstrecken muß.

Aber spielt Loyalität tatsächlich eine so fundamentale Rolle, wenn ein Mensch einen anderen verrät? Wir gehen üblicherweise doch von etwas ganz anderem aus: Wir nennen einen Spitzel auch dann einen Spitzel, und zwar in einem durchaus negativen Sinn, wenn er seinem Opfer gegenüber auch nicht einen Funken von Loyalität verspürt. Er muß sein Opfer weder achten noch mögen, kann es sogar gründlich verabscheuen: Wir finden es trotzdem nicht in Ordnung, wenn er es ausspioniert und seine Kenntnisse heimlich weitergibt, etwa an einen Geheimdienst. Umgekehrt nennen wir einen Menschen auch dann einen Spitzel, wenn er aus ehrlich empfundener Loyalität gegenüber dem Geheimdienst handelt: Er müßte trotzdem wissen, daß er sich niemals in dieser Weise über das Leben seiner Mitmenschen hinwegsetzen darf. Wir beziehen uns dabei nicht auf moralische Werte oder Imperative. Was wir verurteilen, ist die Handlung selbst, und zwar nicht wegen eines Wertes, den sie mißachtet, sondern ganz einfach wegen ihrer praktischen Unanständigkeit.

Tatsächlich ist der Umweg über die »Werte« eher hinderlich und verunsichernd. Die Moral ist ein unmittelbares, konstitutives Element unserer Daseinspraxis, wir müssen nicht erst zu ihr verpflichtet werden, etwa über Imperative oder innere Konditionierungen wie zum Beispiel Loyalität. Anders gesagt: Moral ist Teil der Normalität. Es ist für uns normal und selbstverständlich anzunehmen, daß unsere Mitmenschen uns nicht systematisch belügen, wenn wir mit ihnen zu tun haben, daß sie uns Informationen, die uns persönlich angehen, nicht absichtlich verschweigen, daß sie im unmittelbaren Umgang mit uns nicht strategisch vorgehen, daß sie uns in unserer Lebensplanung nicht hinterrücks behindern, uns nicht mutwillig in Gefahr bringen. Die Liste könnte noch lange fortgesetzt werden. Entscheidend ist, daß man dafür keine Loyalität benötigt, und man braucht auch sonst keinen besonderen Grund oder Anreiz, um sich so zu verhalten, wie wir es selbstverständlich erwarten.

Auch der Zustand der Psyche hat damit zunächst nichts zu tun. Man wird nicht dadurch zum Täter, daß man seelisch zu schwach, zu jung oder zu verängstigt ist, um die Regeln einhalten zu können. Die Regeln, von denen hier die Rede ist, sind keine Verhaltensnormen oder Ideale, nach denen sich der einzelne strecken und recken müßte; sie erfordern überhaupt keine besondere Anstrengung. Im Gegenteil, sie sind die Grundlage unseres Handelns, und wir wären ohne sie schlechthin orientierungslos. Es gibt natürlich Fälle solcher Orientierungslosigkeit, wenn der psychische Zustand eines Menschen so schwer beeinträchtigt ist, daß ihm auch die normale Lebenspraxis nicht mehr möglich ist. Aber das ist in der Regel nicht der Zustand, in dem unsere Spitzel sich befanden.

Im übrigen steht auch auf seiten der Opfer keineswegs die psychische Verletzung oder Schädigung im Vordergrund. Nicht daß der Spitzel sein Opfer enttäuscht oder verletzt hat, daß er die Freundschaft verraten, die Loyalität gebrochen, das Vertrauen mißbraucht hat, ist entscheidend. Wäre ihm nichts weiter vorzuwerfen als das, so würde das Ganze sich von einem privaten zwischenmenschlichen Konflikt kaum unterscheiden, und wir hätten keinen Grund, öffentlich darüber zu verhandeln oder gar eine Aufarbeitung anzustreben. Erst die Tatsache, daß sie systematisch und zersetzend in die praktische Lebensplanung ihrer Opfer eingreifen, macht die Spitzel zu Tätern. Das ist auch der Punkt, an dem sie sich von den Kapitänen oder Geschäftsleuten mit Familien in verschiedenen Städten unterscheiden. Während letztere, wenn auch mit Verstellung, Lüge und Betrug, ihre Opfer immerhin in der praktischen Lebensführung positiv unterstützen und um ihr Wohl besorgt sind, besteht das Geschäft der anderen darin, diese Lebensführung systematisch zu zerstören.

Damit zeichnet sich deutlich ab, was für die Ausübung einer Spitzel- bzw. IM-Tätigkeit erforderlich ist. Wir dürfen uns diese Tätigkeit keinesfalls als ein bloß verschrecktes Nachgeben vorstellen. Es reicht nicht aus, daß der Spitzel Angst hat, daß ihm gedroht wird, daß er verwirrt ist oder nicht weiß, wie er sich der Sache widersetzen soll: Er muß in jedem Fall eine Menge kriminelle Energie aufwenden, um seine Tätigkeit auszuüben und ins Werk zu setzen, und er muß diese Anstrengung nicht nur einmal, nicht nur anfänglich erbringen, sondern wieder und wieder: jedesmal, wenn er seinen Freund und Kollegen ausspioniert, ihm gezielte Fragen stellt, ihm verschweigt, daß seine Wohnung verwanzt ist, heimlich seine Manuskripte zur Securitate trägt, Notizen macht, Berichte schreibt … Er hat viel zu tun. Selbst wenn er aus irgendeinem Grund von seinem Tun überzeugt ist, muß ihm doch geradezu stündlich auffallen, wie sehr er damit den Regeln des normalen menschlichen Umgangs zuwiderhandelt.

Wahr ist, daß totalitäre Regime die normale, an den praktischen Lebensformen orientierte Moral zu untergraben suchen. Sie ist einer ihrer stärksten Gegenspieler, denn das unsichtbare Netz der traditionellen Lebensformen macht eine Gesellschaft autark. Die gewachsenen Strukturen zu zerstören ist nicht leicht. Ihretwegen müssen totalitäre Regime einen immensen, ständig wachsamen Unterdrückungsapparat unterhalten, ihretwegen müssen sie – ja, gerade sie – strikte Loyalität bei ihren Bürgern durchsetzen, meistens mit Gewalt. In einer demokratischen Welt ist es grundsätzlich jedem freigestellt, ob und wem gegenüber er loyal sein will, gleich welche bedeutsame Rolle die Loyalität für die sozialen Identitäten einnehmen mag. Für die Konstitution der Moral ist Loyalität nicht entscheidend.

Doch wir Demokraten drohen die Moral auf unsere eigene Weise auszuhebeln, indem wir sie auf den »inneren« Schauplatz der Psyche verlagern und sie damit privatisieren. Es ist ein verbreiteter Irrtum zu meinen, die Bedingungen der Moral müßten im »Inneren« des Individuums verankert sein. Die Moral ist ein durch und durch »äußeres« Geschehen, sie ist ebenso ein Gemeingut wie etwa die Sprache. Nur als gemeinsame Praxis hat sie überhaupt einen Sinn: eine »Privatmoral« ist ein ebensolches Unding wie eine Privatsprache. Und so wenig sich die Regeln der Sprache »in« uns konstituieren, so wenig finden wir dort die Kriterien für das, was zu tun richtig oder falsch ist.

Doch wiewohl die Moral ein »äußeres« Geschehen ist, hat sie keinerlei Ähnlichkeit mit einer Straßenverkehrsordnung oder sonst einem Kodex. Was moralisch richtig oder falsch ist, wird nicht durch Vorschriften oder Imperative bestimmt. Der moralisch Handelnde befindet sich eher in der Situation eines Schachspielers, der herausfinden muß, welcher Zug der richtige ist, oder eines Komponisten, der sich für einen Akkord entscheiden muß. Es gibt fast immer mehrere Möglichkeiten, niemand schreibt ihm vor, was zu tun ist: und doch fällt sofort auf, wenn er das Falsche tut.

Moral ist niemals etwas, das zum intendierten Handeln erst »hinzukommt« – so wenig wie die Schachregeln zum Schach, die Harmonielehre zur Musik oder die Grammatik zur Sprache hinzukommen. Wir könnten nicht sprechen, wenn uns nicht mit der Sprache selbst auch schon die Gegenwarts- und Vergangenheitsformen, die Möglichkeits-, Wirklichkeits- und Wunschformen gegeben wären, und vieles mehr. Wir könnten nicht handeln, wenn nicht in jeder Handlung die Formen der Moral impliziert wären.

Die Regeln der Moral sind nicht dazu da, Grenzen zu setzen oder uns in die Schranken zu weisen – so wenig wie die Regeln der Sprache uns begrenzen oder beschränken. Im Gegenteil: sie strukturieren die Welt, sie schaffen die Wege, auf denen wir sie begehen und miteinander agieren können. Sie konstituieren die Normalität unseres gemeinsamen Daseins.

An dieser Normalität sollte jede Handlung gemessen werden – nicht an den inneren Konditionen der Individuen; denn diese bezeichnen nur den Sonderfall. Wenn wir uns daran nicht halten, laufen wir Gefahr, nicht mehr dieselbe Sprache zu sprechen und einander nicht mehr zu verstehen: Opfer und Täter, Justiz und Gesellschaft, Schriftsteller und Leser, der eine und der andere.

SINN UND FORM 3/2014, S. 307-319