[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-61-4

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

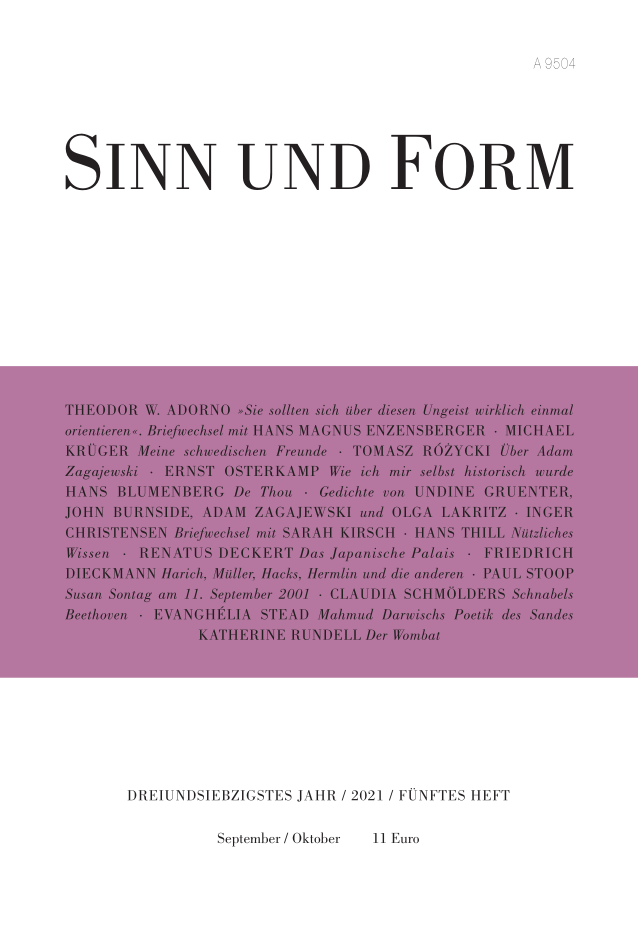

Leseprobe aus Heft 5/2021

Różycki, Tomasz

Der dunkle Mantel. Über Adam Zagajewski

1.

Als sein Gedicht »Versuch, die verstümmelte Welt zu besingen« in Claire Cavanaghs Übersetzung bald nach dem 11. September 2001 im »New Yorker« erschien und ihn in den USA berühmt machte, war Adam Zagajewski in Europa und insbesondere in Deutschland, wo er von 1979 bis 1981 als DAAD-Stipendiat lebte, schon lange bekannt und geachtet. In Polen kannte man ihn als Verfasser nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch wichtiger und streitbarer Bücher. Die Bühne der amerikanischen Literatur betrat er mit einem Lyrikband, der – auf Empfehlung von Joseph Brodsky, wie Adam einmal erzählte – in einem der wichtigsten Verlage des Landes erschien. Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Susan Sontag und viele andere amerikanische Dichter und Kritiker waren von seinen Gedichten begeistert, und Adam unterrichtete an Universitäten in Houston und Chicago. Dann erschien infolge einer Verkettung von Umständen – man weiß ja, wie der Zufall bisweilen spielt – »Versuch, die verstümmelte Welt zu besingen« im »New Yorker«, und von da an wollte das Publikum meist gerade dieses Gedicht hören. Doch eigentlich sind fast all seine Gedichte so, fast alle wollen von Freude, Leid, Begeisterung und Trauer erzählen – und vom Trost der Poesie, die für Adam all das zugleich war. Er kam in Lemberg zur Welt, in einer Stadt, in der seine Familie seit Generationen lebte und die sie verlassen mußte, als er ein paar Monate alt war. Er kam in einem verstümmelten Land zur Welt, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, der allein Polen sechs Millionen Einwohner genommen und seine Hauptstadt vom Erdboden getilgt hatte. Sein Leben lang hat er versucht, eine Welt zu besingen, die trotz alledem erschütternd schön ist. In seinem Gedicht »Karfreitag in den U-Bahn-Schächten« schreibt er von der »Matthäus-Passion«, die »Schmerz in Schönheit verwandelt«. Er hoffte wohl darauf, daß dies auch seiner Lyrik gelingt.

Er wurde am 21. Juni geboren, dem Tag der Sommersonnenwende, an dem alles beginnt und alles endet, an dem der Zeiger der Jahreszeitenuhr seinen höchsten Punkt erreicht, an dem die Erdachse sich am nächsten der Sonne zuneigt, an dem zugleich aber der erneute Abstieg in die Finsternis beginnt. Sein Geburtsjahr ist 1945, ein Wendejahr, in dem alles endete und alles neu begann. Gestorben ist er am 21. März, dem Welttag der Poesie, dem ersten Tag des kalendarischen Frühlings, an dem man den Winter verabschiedet und der in Polen jahrelang der Tag des Schulschwänzers war, an dem Tausende Kinder zum Blaumachen aus den Schulen flüchteten. Bis zu diesem Jahr, weil im März 2021 die meisten Schulen geschlossen blieben.

Und seine Initialen sind A. Z., als habe das Pendel von einem zum anderen Ende des Alphabets ausgeschlagen und unterwegs alle Möglichkeiten der Sprache, die gesamte Skala, durchmessen. Doch das ist vielleicht allzu billige Kabbalistik. Ich erinnere mich an den Moment, als ich zum Studium nach Krakau kam. Der Kommunismus war gerade zusammengebrochen, die Zeiten hatten sich gewendet, es war das Umbruchsjahr 1989. Krakau war schmutzig – die Häuserwände fast schwarz, die Luft von Abgasen verunreinigt. Die achtziger Jahre in Polen waren Jahre der Erschöpfung, der Krise und des täglichen Kampfs. Selbst einfachste Alltagsdinge erforderten große Anstrengung. Das Leben schien aus nichts als Erschwernissen zu bestehen. Bei einem Straßenhändler an der Jagiellonen- Universität kaufte ich zwei oder drei Bücher, die bis dahin kaum zu bekommen gewesen waren, weil sie im kommunistischen Polen nicht publiziert werden durften: illegale Nachdrucke der Pariser und Londoner Ausgaben von Adams Gedichten und Essays. An diesem warmen Tag erlebte ich auf einer Parkbank im noch immer leicht unwirklichen Krakau einen Augenblick des Rauschs. Ich spürte, daß ich eine Lyrik gefunden hatte, die zum Element der Luft gehört: Sie ließ sich atmen. Man konnte sich erheben, oder anders – man konnte eintauchen und sich tragen lassen, so wie es der Körper im warmen Mittelmeer kann. »Für einen bezauberten Augenblick ist ihm alles gleich nah, alles gleich fern: denn er fühlt zu allem einen Bezug. Er hat nichts an die Vergangenheit verloren, nichts hat ihm die Zukunft zu bringen. Er ist für einen bezauberten Augenblick der Überwinder der Zeit.« (Hugo von Hofmannsthal, »Der Dichter und diese Zeit«) Damals, auf der Bank in den Planty, dem Grüngürtel um die Krakauer Altstadt, erblickte ich mein trauriges und schmutziges Land mit anderen Augen, jemand bestätigte, daß es in unserem Leben noch etwas anderes gibt, etwas auf den ersten Blick vielleicht Unsichtbares, das aber wichtiger und schöner ist, das Kraft und Mut spendet, das befreit. Noch kurz zuvor, in der Volksrepublik Polen, unterlagen diese Gedichte der Zensur. Wie armselig, schwach und niederträchtig, so dachte ich, muß ein Staat mit Zehntausenden Beamten sein, der sich vor einer solchen Lyrik fürchtet.

Es war eine sehr konkrete und polnische Lyrik, so polnisch, wie die polnische Erinnerung an das verlorene Lemberg nur sein kann. Und zugleich war sie losgelöst von den verfluchten polnischen Problemen, anders, weltläufig, frei. Und zwar nicht etwa deshalb, weil die Gedichte von der Wirklichkeit losgelöst gewesen wären, was die polnische Kritik ihnen bisweilen vorwarf, nein – sie handelten von der Wirklichkeit selbst, denn unsere Wirklichkeit ist eine doppelte, schon allein, weil sie aus Sichtbarem und Unsichtbarem besteht und zudem, mit Hegel gesprochen, von der »Furie des Verschwindens« bedroht wird und uns deshalb nur momentweise zugänglich ist. Poesie ist auch das Bewußtsein dieses Verschwindens, das Elegische, das Verabschieden der Wirklichkeit, ein Moment der Trauer, notwendig, damit wir nicht nur den Verlust, sondern auch das Übermaß an Hoffnung ertragen.

Ich schreibe das, weil manche Dinge nur einmal im Leben geschehen, wir können schweigend über sie hinweggehen, doch früher oder später wird uns das Schweigen über den Kopf wachsen und uns verschlingen. Wir können auch versuchen, für sie zu danken, und sei es unbeholfen, doch der Dank ist naturgemäß immer kleiner als das Geschenk. Um etwas beschreiben zu können, muß man auf Distanz gehen. Am besten wäre es, der Gegenstand der Beschreibung käme zum Stillstand, was in diesem Fall unmöglich ist, selbst wenn das Fixiermittel der Tod ist. Man kann nämlich nicht das Herz einer Glocke in Bewegung beschreiben, man kann allenfalls davon sprechen, was es auslöst. Nicht, weil es in diesem Fall wohl immer zu früh sein wird, Abstand zu gewinnen, sondern weil es vielleicht überhaupt unmöglich sein könnte, denn es ist schwer, sich ausreichend von sich selbst zu distanzieren. Wie Wallace Stevens schrieb: »Zitate sind deshalb von besonderem Interesse, weil niemand Worte zitieren wird, die nicht seine eigenen sind, von wem auch immer sie geschrieben wurden. Der ›wer auch immer‹ ist der Zitierende in anderer Gestalt, in einer anderen Zeit, unter anderen Umständen.« (Brief an Elsie Viola Kachel vom 7. Januar 1909) Es spielt keine Rolle, daß das, worüber ich schreiben will, unsichtbar oder ungreifbar ist – unsere Begegnung ereignete sich im Element der Luft und seither teilen wir etwas Ungreifbares. Dieses Ungreifbare ist nicht verschwunden, es ist immer noch hier, in mir, und eben deshalb ist es unmöglich, Abstand zu gewinnen. Das gilt übrigens für die meisten Nachrufe – was geschrieben wird, betrifft meist den Nachrufenden, nicht den Verstorbenen. Und das finde ich beruhigend.

FRÜCHTE

Ungreifbar ist das Leben, und nur

in der Erinnerung enthüllt es seine Züge,

nur im Nichtsein. Ungreifbar sind

die Nachmittage, reif und laut, die Blätter

voller Saft, die bauchigen Früchte, die raschelnde

Seide der Frauen (…). Ungreifbar die Berge am Horizont.

Der Regenbogen unberührbar. Die großen Felsen der Wolken

ziehen langsam über den Himmel. Ungreifbar,

reich, der Nachmittag. Mein Leben,

wirbelnd und ungreifbar, frei.

Übersetzung von Renate Schmidgall

2.

Adams Lyrik war anders als alles, was ich bis dahin gelesen hatte, zumal in der überwiegend düsteren und schweren Gegenwartslyrik mit ihrem trockenen, hölzernen Zungenschlag. Sie trug Raum und Atem in sich, sie war nicht eng, sondern barst schier von Licht. Sie war klar und leicht, sie war und ist – wie Adam selbst schreibt – »Suche nach Glanz«. Und sie war eine Lyrik der Freude – der Daseinsfreude, der Bewunderung für das Schöne und die Welt, der Freude darüber, ein Kind dieser Welt zu sein. Eine Freude wie die eines Bades im Mittelmeer. Er wußte und schrieb auch darüber, daß im selben Meer Flüchtlinge ertrinken, und er wußte und schrieb darüber, daß in Lemberg, das er so liebte, kurz vor seiner Geburt unzählige Menschen gestorben waren. »Das Gedicht wächst aus dem Widerspruch, aber es wächst diesen nicht zu«, schreibt er in »Ode an die Vielheit«. Er spricht die Welt nicht von Schuld frei, doch seine Gedichte tun, was Lyrik seit ihren Anfängen immer getan hat: Sie zelebrieren das menschliche Dasein, das menschliche Leben. Es ist schwer und manchmal nicht zu ertragen, doch die Welt verdient gepriesen zu werden, das Leben verdient, daß man dafür dankt, und das Gute ist stärker als das Böse. Czesław Miłosz bewunderte diese »Begeisterung für die Welt«. Adams Gedichte sind oft ekstatisch, orgasmisch, sie gehen vom Konkreten aus und steigern sich ins Hymnische, wie unter vielen anderen das Gedicht »Lava«, das eine Antwort auf Adornos berühmten Satz sein könnte, es sei barbarisch, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben. Sie erzählen von Augenblicken des Glücks, in denen wir, wie Schopenhauer schreibt, »des schnöden Willensdranges entledigt (sind), wir feiern den Sabbath der Zuchthausarbeit des Wollens, das Rad des Ixion steht still«, und die Nietzsche als »ewige Wiederkunft« bezeichnete. Es ist eine leichte und zugleich durchdringende Lyrik, und wenn ich sie lese, kommt es mir vor, als sei der Kalender durcheinandergeraten und habe die Feiertage vergessen, von denen sie kündet.

(…)

Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann

SINN UND FORM 5/2021, S. 636-647, hier: S. 636-639