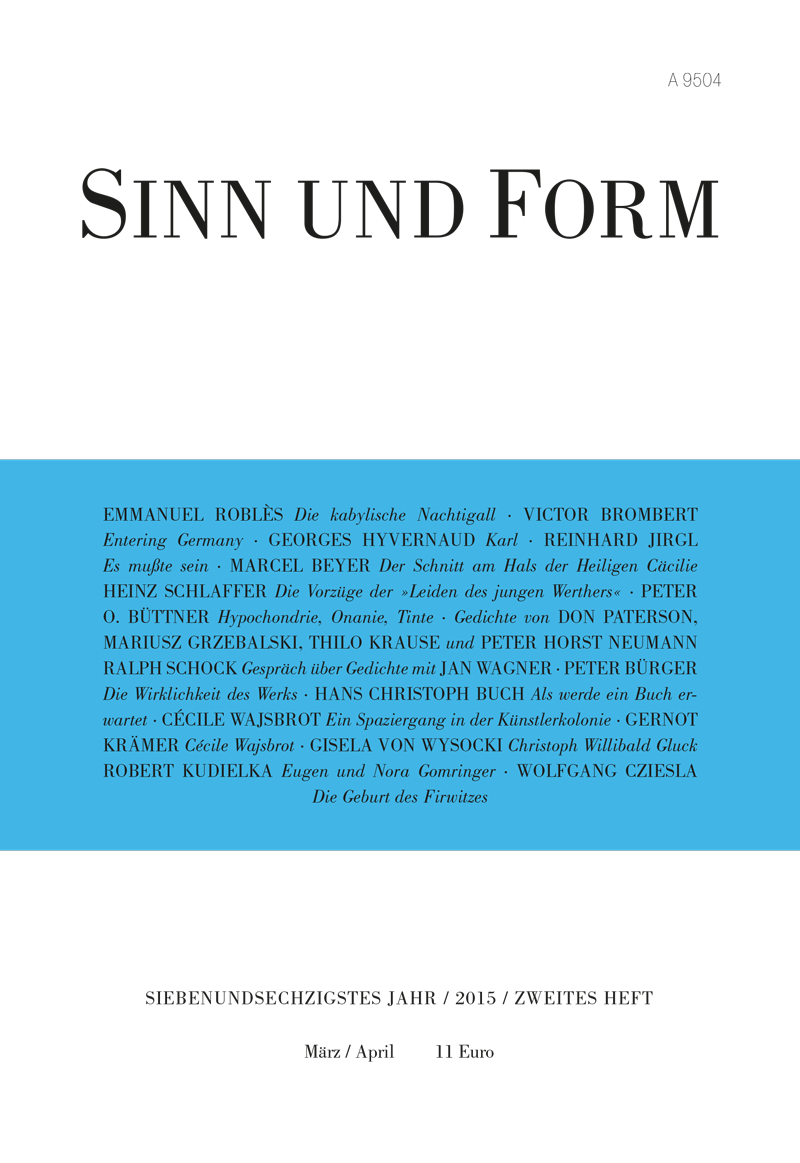

Leseprobe aus Heft 2/2015

Buch, Hans Christoph

ALS WERDE EIN BUCH ERWARTET

Erinnerungen an den Literaturbetrieb (I)

1

»Ein Schriftsteller ist eine Person, die sich der Illusion hingibt, es werde ein weiteres Buch von ihr erwartet.« Diese Definition der literarischen Tätigkeit stammt von Reinhard Lettau, der seine »creative writing"-Seminare in Kalifornien mit den Sätzen zu eröffnen pflegte: »Wer von ihnen interessiert sich für Kriminalromane oder für Science Fiction? Alle, die sich gemeldet haben, verlassen sofort den Saal, denn ich unterrichte nur Literatur!« Damit waren Kleist und Kafka gemeint, sowie drei oder vier Werke der Weltliteratur: Von »Werthers Leiden« über »Heinrich von Ofterdingen« bis zu »Peter Schlemihls wundersamer Geschichte«. Qualität war Reinhard Lettau wichtiger als Quantität, und seine eingangs zitierte Formel ist nicht nur witziger, sondern auch zutreffender als viele akademische Definitionen, weil sie den neuralgischen Punkt benennt, an dem sich spontanes Schreiben vom Beruf des Schriftstellers scheidet. Bekanntlich ist das zweite Buch das schwierigste, weil der angehende Autor seine Unschuld verloren hat – so wie der Jüngling in Kleists Marionettentheater, der beim Blick in den Spiegel die eigene Grazie entdeckt. Eine bestürzende Einsicht, die das Weiterschreiben erschwert oder unmöglich macht.

»Ein Schriftsteller ist eine Person, die sich der Illusion hingibt, es werde ein weiteres Buch von ihr erwartet«: In dieser Formulierung ist auch die Möglichkeit enthalten, daß mit dem Schreiben Schluß sein könnte, weil dem Autor nichts mehr einfällt, weil das Publikum sich von ihm abwendet oder weil der Tod ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich will die Geschichte nicht vom Ende her erzählen, sondern von Anfang an. Der Einfachheit halber beginne ich bei mir selbst.

2

Im Herbst 1963 erhielt ich von einem mir unbekannten Absender einen Brief mit folgendem Wortlaut:

München, den 29. Sept. 1963

Sehr geehrter Herr Buch,

falls Sie auf der diesjährigen Tagung der Gruppe 47 sich an den Lesungen beteiligen wollen, sind Sie zu dieser Tagung herzlichst eingeladen. Die Tagung beginnt am 24. Oktober (Anreisetag) und ist bis zum 28. Oktober. Die Lesungen beginnen am Freitagfrüh um 10 Uhr.

Ort: Saulgau (Württemberg) im Hotel Kleber-Post. Sie können sich ein Zimmer direkt im Hotel bestellen. Bitte geben Sie mir aber Bescheid, ob Sie kommen oder nicht. Mit den besten Grüßen bin ich unbekannterweise

Ihr

Hans Werner Richter

Dieser Brief sollte mein Leben verändern, aber das ahnte ich damals noch nicht. Ich war neunzehn Jahre alt und hatte kurz zuvor am Bonner Beethoven-Gymnasium Abitur gemacht. Zwar wußte ich, was die Gruppe 47 und wer ihr Vorsitzender war, aber von Hans Werner Richter hatte ich keine Zeile gelesen, und die mit seinem Namen verbundene Nachkriegsliteratur ließ mich kalt – das Wort »Kahlschlag « beschrieb die Sache nur allzu genau. Von meinem ersten selbstverdienten Geld hatte ich mir die bei Schocken Books und S. Fischer erschienene Gesamtausgabe der Werke Franz Kafkas gekauft und von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen – nein, durchgeackert. Auch die beiläufigste Bemerkung in Kafkas Briefen und Tagebüchern war mir wichtiger als Koryphäen der Gegenwartsliteratur wie etwa Martin Walser und Günter Grass, dessen »Blechtrommel« ich abgeschmackt fand. Ich weiß nicht, was mir damals mehr mißfiel: der barock verschnörkelte Stil des Romans oder sein Programm der Vergangenheitsbewältigung, das mir wie die Negativfolie der Kriegserlebnisse erschien, mit denen unser Deutschlehrer uns in der letzten Stunde vor den Ferien langweilte. Erst Jahre später wurde mir bewußt, wie einseitig und ungerecht mein apodiktisches Urteil gewesen war – Ausdruck des Absolutheitsanspruchs einer Jugend, die sich nicht an der vorigen Generation orientiert, sondern an der vorvorigen: Bekanntlich verläuft die Traditionslinie nicht gerade, sondern im Zickzack, und die literarische Erbfolge geht nicht vom Vater auf den Sohn, sondern vom Großvater auf den Enkel oder vom Onkel auf den Neffen über.

Neben der Heiligen Dreifaltigkeit Franz Kafka, Robert Walser und Robert Musil duldete ich keine anderen Götter in meinem Bücherregal – mit einer Ausnahme: Peter Weiss, selbst Kafka-Epigone, dessen autobiographische Romane ich heimlich unter der Schulbank las. In den Osterferien 1963 trampte ich nach Stockholm, um dem Autor von »Fluchtpunkt« und »Abschied von den Eltern« meine Aufwartung zu machen. Seine experimentelle Prosa »Der Schatten des Körpers des Kutschers« erschien mir damals unüberbietbar. Das war kein bloßes Geschmacksurteil, sondern eine bewußte Vorentscheidung, weil das Wie des Schreibens mir wichtiger war als das Was: Thema, Sujet, Handlung, Fabel, Stoff oder wie immer man es nennt. Selbst im Zeichen der Politisierung, als platter

Inhaltismus an die Stelle des Formalismus der sechziger Jahre trat, hielt ich an dieser ursprünglichen Erkenntnis fest, die ich in der Folgezeit zwar partiell revidieren, aber nie zurücknehmen mußte – sie hat mich dauerhaft immunisiert gegen jede Art von Agitprop und vordergründigem Engagement.

Die Begegnung mit Peter Weiss verlief so, wie Henry James in seinen »Stories of Writers and Artists« Pilgerfahrten junger Talente zu berühmten Kollegen schildert: Den Erwartungen ihrer ungebetenen Besucher werden sie zwar nie gerecht, doch zuweilen lassen sie mit einer eher beiläufigen Bemerkung eine reiche Saat aufgehen. Peter Weiss empfahl mir Rolf Hochhuths »Stellvertreter « und »Schwierigkeiten beim Häuserbauen« von Reinhard Lettau, den ich sofort in mein literarisches Pantheon aufnahm, während ich mit Hochhuths Stück nicht viel anfangen konnte: Erst später begriff ich, daß sein »Stellvertreter « bei Peter Weiss’ »Ermittlung« Pate gestanden hatte und indirekt auch beim Marat-Sade-Buch, aus dem Weiss vorlas, als ich ihn im Herbst 1963 bei der Tagung der Gruppe 47 wiedersah. Aber ich bin dabei, den Ereignissen vorzugreifen.

Im Frühjahr 1963 hatte ich meine ersten Schreibversuche an den Suhrkamp Verlag geschickt: Epigonale Kurzgeschichten im Orbit von Kafka und Peter Weiss, die ich im Schulunterricht oder in den großen Ferien, während ich bei der Bonner Post Nachtdienst schob, ersonnen, auf holzfreies Papier getippt und ohne große Hoffnung in einen Din-A-4-Umschlag gesteckt hatte. Zu meiner Überraschung erschienen einige meiner Texte in einer Anthologie junger Autoren, und bald darauf erhielt ich den eingangs zitierten Brief von Hans Werner Richter, den der Herausgeber Martin Walser – vielleicht war es auch der Verleger Siegfried Unseld – auf mich aufmerksam gemacht hatte.

Ich war der jüngste Teilnehmer der Tagung und wußte selbst nicht, wie mir geschah. Damals, im Herbst 1963, machte ich mir noch keine Aufzeichnungen; erst Jahre später brachte ich meine Erlebnisse in Saulgau zu Papier, in einer Erzählung, die ich im Frühjahr 1966 in Princeton vorlas, wo Peter Handke das Sterbeglöckchen für die Gruppe 47 läutete. Hier ein Ausschnitt aus dem als Fortschreibung von Flauberts »Erziehung der Gefühle« konzipierten Text:

»Einzeln oder in kleinen Gruppen kamen sie durch die Tür: Verleger und Mäzene, Journalisten und Kritiker, Schriftsteller aller Altersgruppen und Couleurs; Veteranen, die Dutzende von Literaturen überdauert hatten, neben Rekruten, denen der erste Bart ums Kinn stand; der Verkannte Seite an Seite mit dem Überschätzten; das Wunderkind im Gespräch mit dem Geheimtip; die verkrachte Existenz Arm in Arm mit der nationalen Institution. Die Anzüge, von weitem, bildeten eine einzige dunkle Masse, unterbrochen hie und da durch das Weiß eines Kragens, den Farbtupfer einer Krawatte; die grauen Haare, die Brillen waren zahlreich; dazwischen leuchtete ein blanker Schädel, und die Gesichter, gerötet oder sehr blaß, trugen Spuren einer unausrottbaren Müdigkeit. Ich habe zehntausend Mark Schulden und rauche Opium, sagte eine junge Dichterin, eine Sphinx mit schwarzlackierten Fingernägeln und totenblassem Gesicht: Lesen Sie?«

Der Name der Sphinx war Gisela Elsner, und ihre Frage ergab nur im Kontext der Gruppe 47 einen Sinn, denn das Verb »lesen« ist transitiv und wird normalerweise nur mit Akkusativobjekt gebraucht. Ich trug eine Kurzgeschichte über eine archäologische Ausgrabung vor, die buchstäblich im Sande verläuft. Während ich las, sah ich aus den Augenwinkeln, wie der in der ersten Reihe sitzende Marcel Reich-Ranicki die Stirn in bedenkliche Falten legte und sein Nebenmann Walter Jens sich die Haare raufte, was nichts Gutes verhieß. Dabei war ich mir sicher gewesen, daß mein Text preiswürdig war – nicht aus Überheblichkeit, sondern aus jugendlicher Unkenntnis. Der kurz zuvor von Leipzig nach Tübingen übergesiedelte Ernst Bloch deutete das Vorgelesene als Produkt spätbürgerlicher Dekadenz, die mit eisernem Besen ausgefegt werden müsse, und beförderte mich mitsamt meinem Manuskript auf den Müllhaufen der Geschichte. Hans Mayer hielt ein extemporiertes Kolleg, in dem er meinen Text literarhistorisch einordnete, und Reich-Ranicki – vielleicht war es auch Walter Jens – dekretierte, die Geschichte tauge nichts und sei für denkende Menschen eine Zumutung, während Hans Magnus Enzensberger und Günter Grass von gewolltem Leerlauf sprachen, der sie an Slapstick-Komödien und absurdes Theater erinnere. Aber anstatt Ankläger und Verteidiger Revue passieren zu lassen, zitiere ich lieber noch einmal aus der unter dem Eindruck des Gruppentreffens entstandenen Erzählung:

»Der Kritiker A. empfand ein gewisses Unbehagen. Der Kritiker B. verstand nur zu gut das Unbehagen des Kritikers A. Welche Unwahrscheinlichkeiten, Verrenkungen und schreienden Übertreibungen! Ganz im Gegenteil, rief ein anderer: Ich finde das alles viel zu platt und prosaisch; wenn wir noch mehr solcher Texte bekommen, wird die Literatur zum bloßen Abklatsch der Wirklichkeit! Der Kritiker C. faßte die Äußerungen der Kritiker A. und B. mit denen ihres Kontrahenten zusammen und deutete sie als Symptome möglichen Verhaltens gegenüber dem Vorgelesenen. Man dürfe jedoch nicht vergessen, daß der Text mit verschiedenen Ebenen arbeite; auch seien Autor und Erzähler scharf voneinander zu trennen; die Frage sei nur, ob die Ebenen zu einer künstlerischen Einheit verschmolzen seien; andererseits enthalte der Text konstruktive Möglichkeiten, die der Autor nicht voll ausgeschöpft habe. Der Kritiker A. verwahrte sich dagegen, als Symptom betrachtet zu werden; man habe seine Ausführungen falsch referiert; und er wiederholte alles, was er schon einmal gesagt hatte …

Ein Verlagschef hatte eine ganz andere Geschichte gehört als seine Vorredner; er wollte sich erklären, da begann zwischen den Stühlen ein Hund zu bellen, und seine Worte gingen unter in allgemeinem Gelächter.«

So ähnlich, in Rede und Gegenrede, lief die Tagung ab, bis der Herbergsvater Hans Werner Richter die Diskussion mit einem Machtwort beendete: »Ich denke, damit ist alles gesagt!«

SINN UND FORM 2/2015, S.242- 252, hier S.242-246