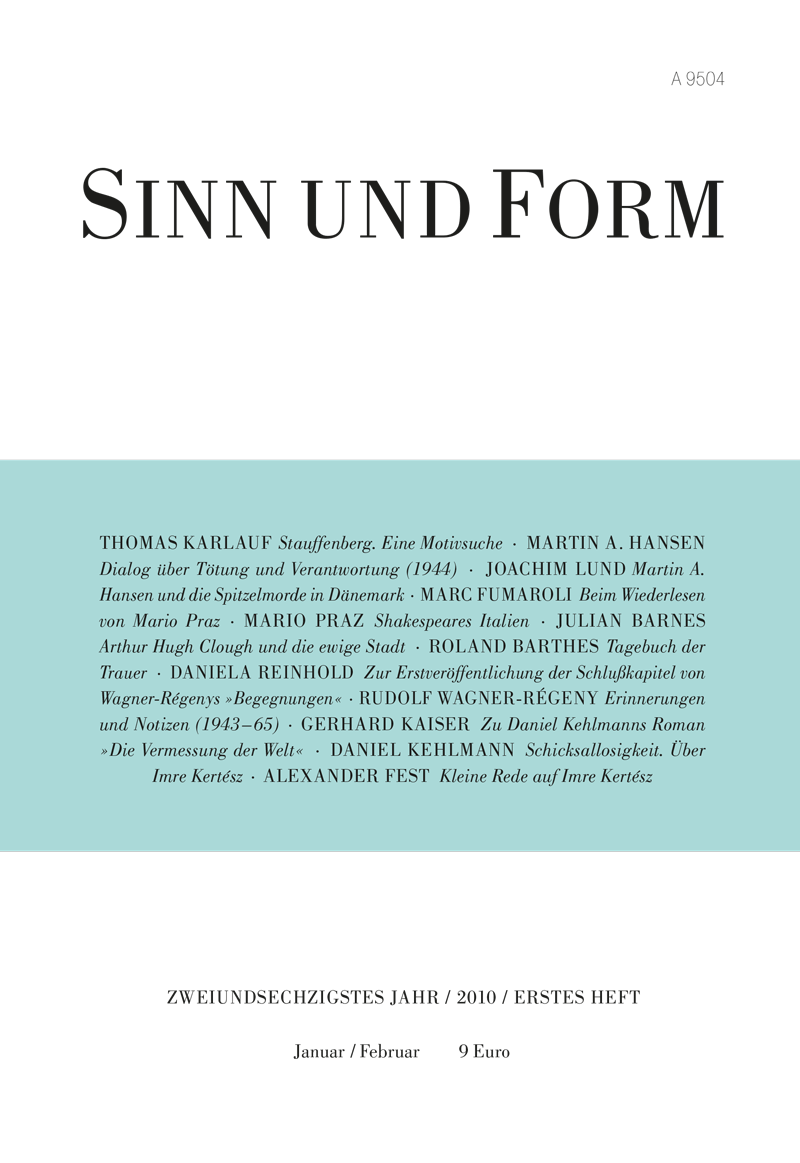

Leseprobe aus Heft 1/2010

Wagner-Régeny, Rudolf

Erinnerungen und Notizen (1943-65)

Aus dem Archiv der Akademie der Künste

Es ist unwahrscheinlich, und nur der Erlebende vermag es zu bestätigen, daß eine restlose Zerstörung der eigenen Lebensführung eine Art der Heiterkeit zu erzeugen vermag, die jenseits aller festgefügten Vorstellungen steht. Je gewaltsamer alle äußeren wie inneren Werte aufgelöst werden, um so beharrlicher will ein starkes Weltgefühl sich bemerkbar machen. Es übernimmt die Funktionen des verstandesmäßigen Erwägens, es leitet unsere Schritte in nachtwandlerischer Sicherheit.

Ein kleines unfreundliches Zimmer des Gasthauses »Zum goldenen Frieden«, acht Kilometer von der kleinen Stadt Teterow entfernt, an der offenen Landstraße gelegen, beherbergte uns. Von hier reiste ich »auf Tourneen« und spielte in Lazaretten. In Burg Schlitz fanden die Aufnahmen statt, Gerhard Winklers Gesänge wurden von der lustigen Magda Hain vorgetragen.

Die unberührte Natur der Mecklenburgischen Wälder begann einen Genesungsprozeß in mir zu vollziehen. Er gab mir die Stärke, um Lelis nahen Tod vor Augen ertragen zu können.

Das Jahrzehnt von 1933 bis 1943 überdachte ich auf den vielen Wegen, die ich, durch die friedlichen Felder streifend, dahinging.

Alles, was sich in einem arbeitsreichen Leben bis jetzt ereignet hatte, war aufgelöst. Es hatte keine Spuren hinterlassen. Das fest Gefügte war nur noch schattenhaft in mir lebendig.

Der Krieg tobte in allen vier Himmelsrichtungen.

Mit einer Pferdedecke den Radioapparat und mich umhüllend, verbrachte ich unter Herzklopfen die Viertelstunden in dem Zimmer meines Majors (wenn er abwesend war), um Nachrichten des Londoner BBC zu hören. Er hatte eine Landkarte an der Wand angebracht, die er mit Fähnchen besteckte, die den Rückzug des deutschen Militärs markierten.

Wie sollte ich über das nahe Ende des Krieges Freude empfinden? Leli siechte dahin, während die Russen schon auf das deutsche Reichsgebiet vorgedrungen waren und die Amerikaner sich durch Frankreich auf Deutschland zu bewegten. Das Pendel meiner Empfindungen von übergroßer Freude zu unerträglichem Schmerze warf mich zu Boden. Ich rettete mich, indem ich den Bauernkindern der Umgebung Klavierstunden gab, sie die Notenschrift zu entziffern lehrte. Ja, es fand sich eine Förstertochter, die bei mir Französischunterricht nahm! So kam das Jahr 1945 heran.

Zwei Besuche darf ich nicht unerwähnt lassen. Heinz Hilpert und Gottfried von Einem besuchten mich in dem Gasthaus »Zum goldenen Frieden«. Sie waren auf abenteuerlichen Fahrten bis zu uns gelangt. Es rührte mich zutiefst.

Wenn nur »Friede« wäre! Dann wäre »alles gut«.

Der Friede nahte auf solche Weise: Zu allen Stunden sah man zerlumpte deutsche Soldaten, allein oder zu zweit, durch die Wälder streifen. Auch ein Rudel ganz abscheulich anzusehender müder Gesellen mit einem Hauptmann kam des Weges. Sie »formierten« sich zum letzten Gefecht, denn die Russen waren schon in Mecklenburg. Die Herrschaften von Burg Schlitz setzten sich mit eleganten ledernen Koffern, Hutschachteln und Golfausrüstung in ihre Kutschen und ließen sich westwärts fahren. Mit einem Male waren die Landstraßen voller Menschen. Es waren Ströme von Flüchtlingen, die »dem Russen« nicht in die Hände fallen wollten, denn jahrelang war dem Volke eine panische Angst eingeredet worden vor den »Bolschewiken«. Tag und Nacht hörte man die schlurfenden leisen Schritte der auf der Landstraße Vorüberziehenden.

Einige Wochen zuvor waren mysteriöse Gestalten aufgetaucht. Man wußte nicht, woher sie kamen, noch wo sie zu Hause waren. Es waren alte rundliche Frauen, hübsche Mädchen, die unnatürlich »gesund« aussahen. Es waren auch zwei Männer, von denen gesagt wurde, daß sie Ärzte seien. Als wir beide gleichzeitig von der Ruhr befallen wurden und nirgendwo Hilfe zu finden war (die Schloßherrschaften, an die wir uns wandten, sie möchten uns eine Flasche Rotwein zur Verfügung stellen, hatten bedauert, »in diesen Zeiten den Wunsch nicht erfüllen zu können«), kam lächelnd einer jener fremden Männer (ein Arzt »aus dem Baltikum«) und heilte uns mit Cybazol. Ich fragte ihn, wer er sei, warum er in dieses entlegene Land gekommen war. Mit verschämtem Lächeln wußte er nur zu sagen: »Kinder, ihr macht es gut. Bleibt hier, euch wird nichts geschehen. Laßt die anderen ihres Weges gehen!« Als man dann hörte, daß die Russen schon in Teterow seien und unaufhörlich Kanonendonner zu vernehmen war, sah ich gegen Abend einen kleinen rötlichen Bach den Schloßberg herunterfließen. Es war ein seltsames Rinnsal einer schaumigen Flüssigkeit. Man hatte »oben« befohlen, den ganzen Weinkeller zu zerschlagen. Die köstlichsten französischen Weine, Champagner und Cognac flossen, im Kies versandend, den Berg herab. Ein französischer Landarbeiter brachte mir fünfzehn unversehrte Flaschen Bordeauxweines, die wir sofort zu leeren begannen. Mit der Vernichtung des Kellers wollte man verhüten, daß angetrunkene »Feinde« im Schlosse randalierten.

Mit einem Male war eine große Truppe französischer Arbeiter um uns versammelt. Weshalb es geschah, weiß ich nicht, doch bauten sie neben dem Wirtshause am Waldrande Gruben, in denen man bequem Platz nehmen konnte, um die Russen zu erwarten. Jede Grube erhielt eine weiße Fahne, die aus einem Handtuch gebildet war. Eine Nacht verbrachten wir in diesen eigenartigen tierischen Erdgewölben, und ich allein trank fünf Flaschen des vortrefflichsten Weines, ohne etwas von dem Alkohole zu verspüren. So groß war die Erregung in uns.

Im Morgengrauen hörte man Pferdehufe. Es nahte ein Wagen mit zwölf amerikanischen Soldaten, die ihre Heimkehr aus der deutschen Gefangenschaft angetreten hatten. Sie brieten sich Fleisch, die Flaschen machten die Runde, man hörte sich die neuesten Nachrichten an, es war ein Kauderwelsch von Französisch, Deutsch und Englisch, was man hin und her rief. Dann wurden wir müde und gingen in das kleine Zimmer hinauf. Auch um das Haus war es still geworden. Nur das melancholische Schnauben der Pferde war zu hören.

Ich lag in meinen Kleidern, halb wachend, halb schlafend, auf dem Bett. Da wurde die Tür aufgerissen, und ein etwa vierzehn Jahre alter Junge in erdfarbener russischer Uniform trat ein. Auf seinem Gesicht lag ein freimütiges Lächeln, das uns stark anrührte. Niemand sprach, niemand bewegte sich. Da sprang Leli aus ihrem Bett auf und umarmte das Kind.

Schon einige Minuten später betraten acht Soldaten der Roten Armee unser Zimmer. Die Verständigung war mühselig genug, obwohl wir schon seit einem halben Jahre versucht hatten, uns mit Hilfe eines russischen Lehrbuches einige Worte anzueignen. Bald waren wir wie Kuriositäten belagert. Wir konnten nur Sätze wie diese bilden: »Die Rose und der Käfer sind im Garten« oder »Das Feld ist schön«.

Ein Clavichord, welches ich noch mit dem letzten Zug aus Bamberg erhalten hatte, stand auch in dem engen Raume. »Igraete! Igraete!« (Spielen Sie! Spielen Sie!), so klang es vom Morgen bis zum Abend. Und wenn es Nacht geworden war, kamen die Russen aus den Nachbardörfern, saßen bis zum Morgen bei uns, brachten Brot und gebratenes Geflügel, lachten, lärmten und ließen uns nicht schlafen. In dem freundlichen Getümmel konnte ich für ganze Stunden Lelis Kranksein vergessen, und es wollte sich etwas wie Hoffnung in mir bilden.

Dann erhielten wir hohen Besuch. Der Generalarzt einer Heeresabteilung, Major Tretjakow, kam, begleitet von einer wundersam schönen Dame, die wie eine unwirkliche Krankenschwester anzusehen war, um unsere Kunstwerke kennenzulernen. Sein Interesse galt weniger meiner Musik als einer Mappe mit Reproduktionen, die alle verbrannten Bilder, die Leli in ihrem Leben gemalt hatte, zeigte.

Dann kümmerte sich ein Sergeant namens Rittel (ein Pole, der in der Roten Armee diente und von Beruf Friseur war) täglich um uns. Zwei Monate lang waren wir Tag und Nacht »belagert von Interessenten« an Kunst. Ein Bäcker war der Ansicht, daß ich eine Schreibmaschine haben müsse, um etwas »zu tun«. Am nächsten Tage brachte mir ein Offizier eine Maschine.

[…]

SINN UND FORM 1/2010, S. 92-95.