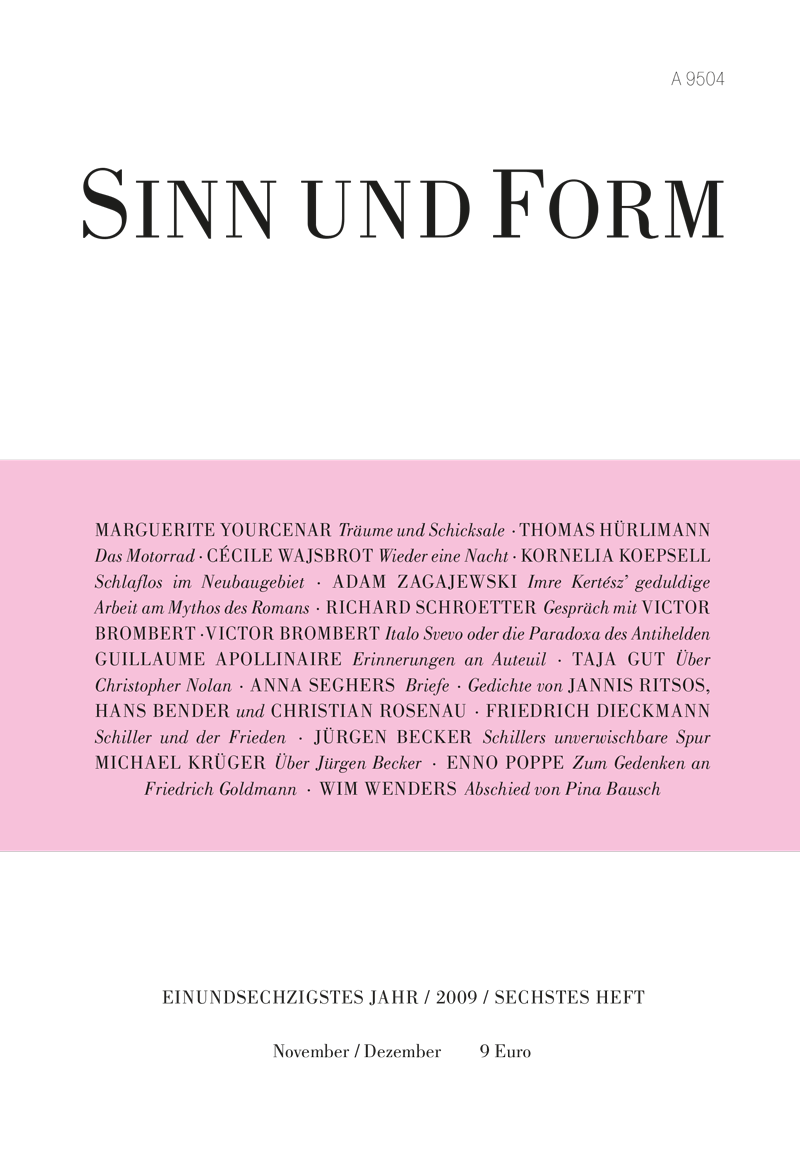

Leseprobe aus Heft 6/2009

Wajsbrot, Cécile

Wieder eine Nacht

Wieder eine Nacht, in der ich nicht schlafe. Ich hatte auf Schlaf gehofft; als ich ins Bett ging, konnte ich die Müdigkeit schon fast mit Händen greifen, die neblige Schwere wurde dumpfer und dumpfer bis zum unbestimmbaren Moment des Einschlafens. Da erwache ich. Lasse die Augen zu. Hoffentlich ist es wenigstens vier oder fünf; sechs wage ich nicht zu denken, es ist dunkel, um mich die Stille des Schlafs, und neben mir verrät der regelmäßige Atem meines Gefährten, daß er schläft, wie sicher auch alle Nachbarn oben, unten und nebenan. Ich öffne die Augen – man muß der Wirklichkeit ins Auge sehen. Jedesmal sind die Ziffern unerbittlich, 0.55 Uhr, 2.10 Uhr, 1.40 Uhr, 1.15 Uhr. Um diese Zeit ziehen sich die Stunden hin, endlos und eintönig. Ich bin zu wach, um wieder einzuschlafen, aber nicht wach genug, um zu lesen, zu schreiben, etwas zu tun. Manchmal kann ich das. Bei einigen Büchern, Romanen oder Gedichten, die ich mir in der Not dieser Nachtwüsten vornahm, hatte ich das Gefühl, extra für sie erwacht zu sein. Ich las und las und vergaß die Zeit, bis ich zur letzten Seite kam und endlich die Müdigkeit die Oberhand gewann. Doch dazu braucht es ein besonderes, übersteigertes Bewußtsein. Mitunter schrieb ich auch ein paar Seiten – aber das war noch seltener. Heute ist alles wie sonst, es gibt keine Schonung.

Ich bleibe liegen und versuche mir einzureden, daß der Schlaf auf einmal wie ein Schauer kommen könnte, ich weiß, es ist ganz unwahrscheinlich, doch Aufgeben erfordert Mut, Mut, den langen Weg zu gehen, wo jeder Schritt Verzicht bedeutet, Rückzug vom normalen Leben. Und jetzt aufstehen, lautlos, um meinen Gefährten nicht zu wecken – so lautlos, als beginge ich einen Verrat, ließe unser gemeinsames Leben hinter mir –, und das Gefühl der Einsamkeit überwinden, indem ich mich am anderen Ende der Wohnung aufs Gästebett lege, wo ich Radio hören kann. Auf wie vielen Betten habe ich so gelegen, nicht gerechnet die Einzelbetten und die halb oder ganz genutzten Doppelbetten in Hotelzimmern, die nach Norden oder Süden gingen, in Paris, Berlin, Sofia, New York, Lwow, Aix-en-Provence, Seoul – harte und weiche Matratzen, Schlafmöbel, die zu Arenen eines gnadenlosen Kampfes wurden, zwischen Bewußtsein und Müdigkeit, zwischen gewesener oder kommender Anspannung und einem Loslassen, das nah und doch unmöglich ist. Wie viele Betten und wie viele hundert oder tausend Radiosendungen in mir bekannten oder nicht bekannten Sprachen – wie viele Radiostunden nach den üblichen Mitteln: die fünfzig US-Bundesstaaten in alphabetischer Reihenfolge memorieren, zwanzig Städte mit A oder B finden, zwanzig Schriftsteller, zwanzig Romanfiguren, zwanzig Buchtitel, kleine Listen, um den Feind zu täuschen, den Verstand auszuschalten, um nicht dauernd an Unsinniges zu denken, um Raum zu schaffen – für den Schlaf.

Eine Stimme bricht das Schweigen, jemand redet, doch ich erkenne keine Worte, Langeweile und Überdruß stellen sich ein, ich wälze mich hin und her, ich gehe die Sender durch, irgendwie aufgewühlt ohne Sinn und Verstand – wo finde ich Ruhe? Manchmal rettet mich Musik aus dieser engen Welt, in der es nur Schlafen und Wachen und kein Dazwischen gibt, manchmal entführt mich Musik aus der Beklommenheit, und ich lebe nur noch für die nächste Note, den nächsten Ton, ich glaube zu begreifen, etwas Einmaliges zu erfassen. Oder ich vertiefe mich in Sendungen über die Geschichte der Gastronomie, den mittelalterlichen Roman, ich lausche den Stimmen von Toten und höre Beiträge über ihr Leben und Werk, ich höre Anrufer von ihrer Geschichte, ihrem Leid erzählen, und etwas geht auf – eben noch fühlte ich mich einsam und verlassen, und jetzt kommt die Welt zu mir. Schlaf ist nicht mehr das Wichtigste. Und während andere schlafen, wird mein Leben weiter.

Aus dem Französischen von Gernot Krämer

SINN UND FORM 6/2009, S. 745-746