[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-66-9

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

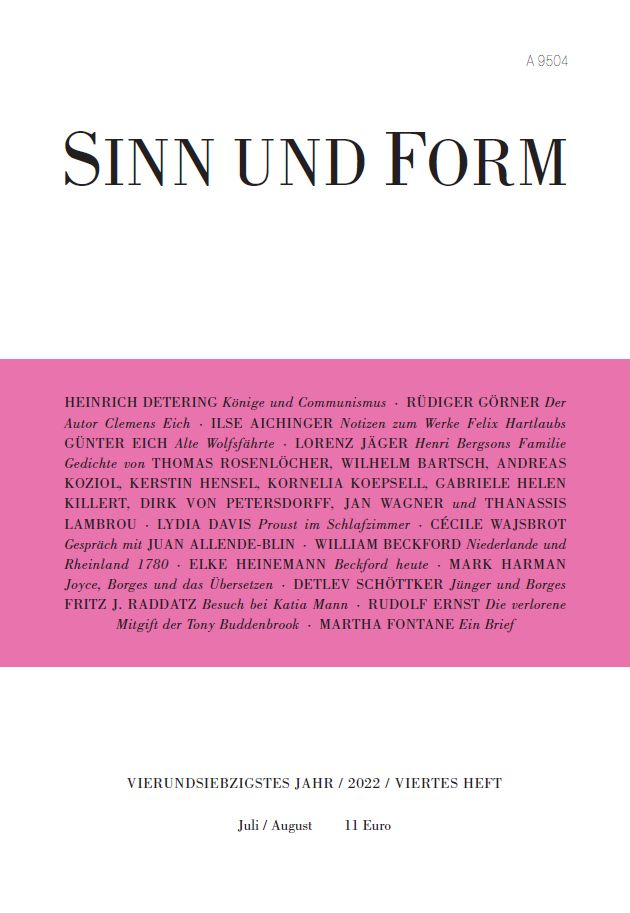

Heft 4/2022 enthält:

Detering, Heinrich

Könige und Communismus. Eine Erinnerung an Bettine von Arnim 437, S. 437

Am offensichtlichsten ist der literarische Übergang von Romantik zu sozialkritischem Realismus im Werk Heinrich Heines, vom »Buch der Lieder« bis (...)

Rosenlöcher, Thomas

Mäandertal, S. 450

Görner, Rüdiger

»Ich beginne zu wollen, was ich bin« Zum Werk von Clemens Eich, S. 453

Aichinger, Ilse

Notizen zum Werke Felix Hartlaubs. Mit einer Vorbemerkung von Andreas Dittrich und Jannis Wagner, S. 463

Bartsch, Wilhelm

Die Zukunft geht am Stock. Gedichte, S. 470

Eich, Günter

Alte Wolfsfährte. Hörstück. Mit einer Nachbemerkung von Roland Berbig, S. 479

Koziol, Andreas

Vom Nebel verschlungen. Gedichte, S. 484

Jäger, Lorenz

Henri Bergsons Familie, S. 489

Killert, Gabriele Helen

Neue Xenien. Gedichte [Gabriele Helen Killert, Kornelia Koepsell, Kerstin Hensel, Dirk von Petersdorff], S. 497

Davis, Lydia

Proust im Schlafzimmer, S. 500

Wagner, Jan

Python. Gedichte, S. 512

Wajsbrot, Cécile

Ein Gespräch mit Juan Allende-Blin übers Komponieren, über Literatur und Exil, S. 516

Beckford, William

Reise durch die Vereinigten Provinzen und das Rheinland im Jahre 1780, S. 522

Heinemann, Elke

Versuch über William Beckford im Jahr 2022, S. 534

1

Social distancing, ein Schlagwort der Covid-19-Pandemie, läßt nicht von ungefähr an einen Mann denken, der 1760 in England geboren wurde (...)

Lambrou, Thanassis

Auf dem Hochseil. Gedichte, S. 540

Harman, Mark

Borges’scher als Borges? – Joyce, Borges und das Übersetzen, S. 542

Schöttker, Detlev

Ernst Jüngers Leser in Buenos Aires. Jorge Luis Borges und die erste Übersetzung der »Stahlgewitter«, S. 549

Raddatz, Fritz J.

Besuch bei Katia Mann und Gespräche mit Lou Eisler-Fischer, Charlott Frank und Walter Mehring. Mit einer Nachbemerkung von Joachim Kersten, S. 552

Ernst, Rudolf

Die verlorene Mitgift der Tony Buddenbrook, S. 559

Tony Buddenbrook mit ihrer charmanten Naivität und ihrem ausgeprägten Standesbewußtsein ist für viele Leser von Thomas Manns »Buddenbrooks« die (...)

Fontane, Martha

»Für Papa ist es sehr nöthig, daß er heraus kommt« Ein Brief an Anna Witte. Mit einer Nachbemerkung von Regina Dieterle, S. 562