[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-54-6

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

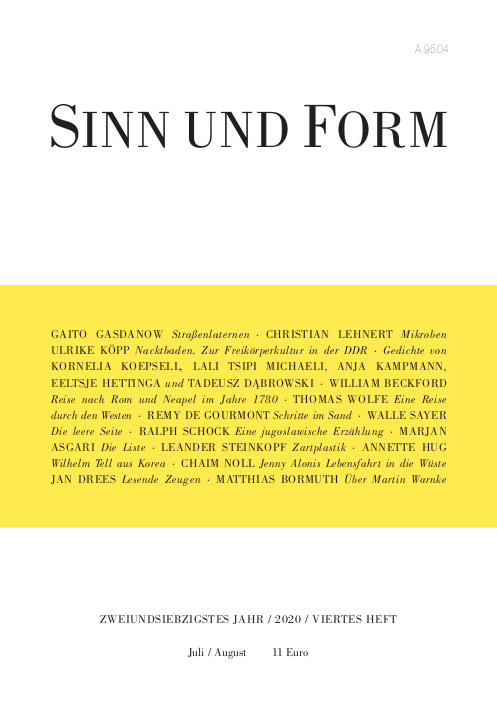

Heft 4/2020 enthält:

Gasdanow, Gaito

Straßenlaternen, S. 437

Die Bibliothek Sainte-Geneviève in Paris hat meines Erachtens vor allem den Nachteil, daß Rauchen dort verboten ist; weil ich gezwungen war, lange (...)

Koepsell, Kornelia

Weiße Elegien. Gedichte, S. 451

Lehnert, Christian

Mikroben, S. 454

Michaeli, Lali Tsipi

Zeigst mir das Meer. Gedichte, S. 468

Köpp, Ulrike

Nacktbaden. Technik des Glücks. Zur Freikörperkultur in der DDR, S. 470

Wie angewurzelt stand ich in der Alten Nationalgalerie vor dem Gemälde, ich hatte die gelöste Szenerie der Nacktbadenden am Ostseestrand (...)

Kampmann, Anja

Seeigel. Gedichte, S. 484

Beckford, William

Reise nach Rom und Neapel im Jahre 1780, S. 488

Hettinga, Eeltsje

Ein Spiegel das Meer. Gedichte, S. 504

Wolfe, Thomas

Eine Reise durch den Westen. Mit einer Vorbemerkung von Kurt Darsow, S. 508

Zeitlose Zeit. Eine Vorbemerkung Die Legende vom »hungrigen Gulliver« ist schon oft erzählt worden. Daß Thomas Wolfe (1900–1938) sein (...)

Gourmont, Remy de

Schritte im Sand. Aphorismen, S. 532

Sayer, Walle

Die leere Seite im Reisetagebuch, S. 535

Dąbrowski, Tadeusz

Das Keimen neuer Wörter. Gedichte, S. 538

Schock, Ralph

Die Abkürzung. Eine jugoslawische Erzählung, S. 541

Asgari, Marjan

Die Liste, S. 549

Steinkopf, Leander

Zartplastik, S. 552

Hug, Annette

Wilhelm Tell aus Korea. Eine literarische Unterwanderung, S. 555

Noll, Chaim

»Ein großer verwirrender Irrtum«. Jenny Alonis Lebensfahrt in die Wüste, S. 560

Drees, Jan

Lesende Zeugen. Laudatio zum Kurt-Wolff-Preis 2020, S. 563

Bormuth, Matthias

Wort und Bild. Martin Warnke zum Gedächtnis, S. 568