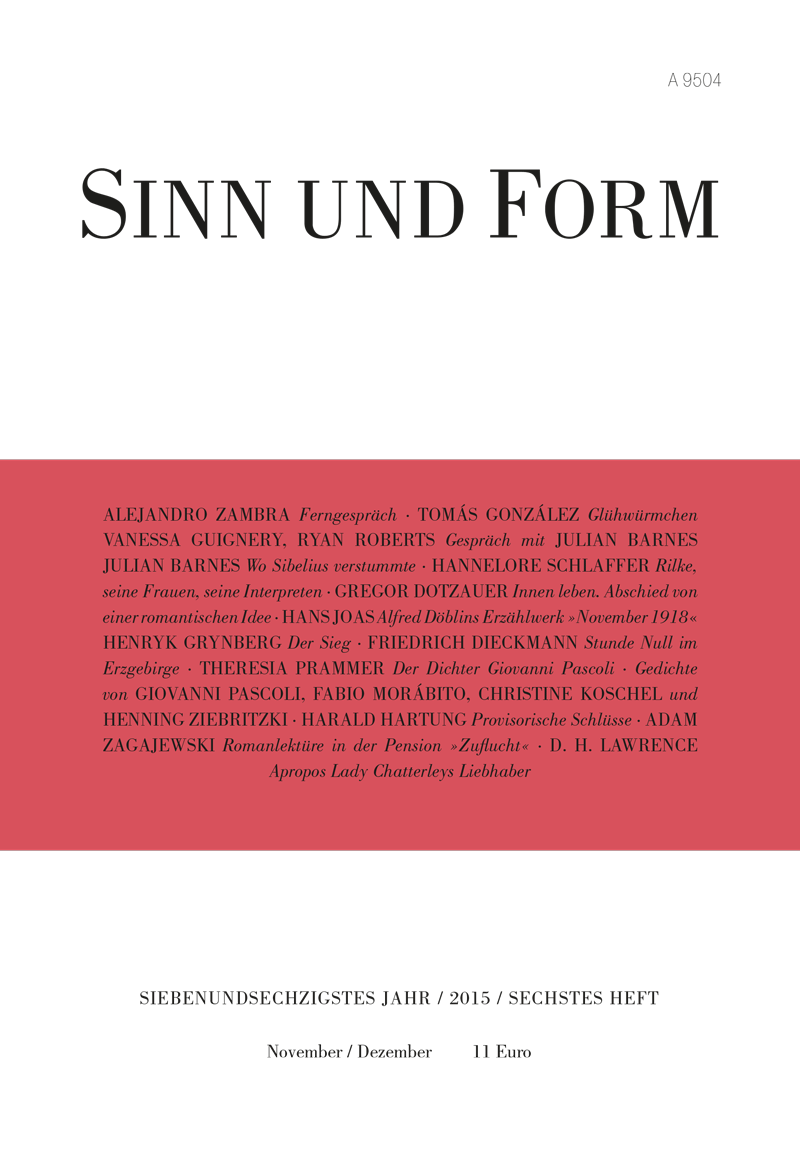

Heft 6/2015 enthält:

Zambra, Alejandro

Ferngespräch, S. 725

Morábito, Fabio

Schalte die Finsternis an. Gedichte, S. 736

González, Tomás

Glühwürmchen, S. 741

Guignery, Vanessa; Roberts, Ryan

»Was der Tod alles mit sich bringt.« Gespräch mit Julian Barnes, S. 745

Barnes, Julian

Wo Sibelius verstummte, S. 759

Koschel, Christine

Auf der Insel Aberland. Gedichte, S. 764

Schlaffer, Hannelore

Zweierlei Sprache.

Rilke, seine Frauen, seine Interpreten, S. 766

Dotzauer, Gregor

Innen leben. Abschied von einer

romantischen Idee, S. 774

1 In Peking hängen die Wolken an versmogten Tagen so tief, daß einem der Himmel bis in den Hauseingang nachkriecht. Das Firmament hockt auf der (...)

Joas, Hans

Ein Christ durch Krieg und Revolution.

Alfred Döblins Erzählwerk »November 1918«, S. 784

Wie der Selbstmord erscheint uns die religiöse Konversion als individueller Akt im reinsten Sinne. Wir nehmen an, daß erschütternde existentielle (...)

Grynberg, Henryk

Der Sieg. Mit einer Nachbemerkung

von Lothar Quinkenstein, S. 800

Dieckmann, Friedrich

Stunde Null im Erzgebirge.

Eine Kindheitserinnerung, S. 811

Ziebritzki, Henning

Vogelwerk. Gedichte, S. 827

Prammer, Theresia

Mönchsgrasmücken, Tamarisken,

Bekassinen. Der Dichter Giovanni Pascoli, S. 830

oci oci oci oci oci oci, fi fideli fideli fideli fi, ci cieriri ci ci cieriri, ci ri ciwigk cidiwigk fici fici. Oswald von (...)

Pascoli, Giovanni

Drachensteigen. Gedichte, S. 835

Hartung, Harald

Provisorische Schlüsse, S. 841

Zagajewski, Adam

Romanlektüre in der Pension »Zuflucht«.

Dankrede zum Heinrich-Mann-Preis, S. 851

Lawrence, D.H.

Apropos Lady Chatterleys Liebhaber, S. 855