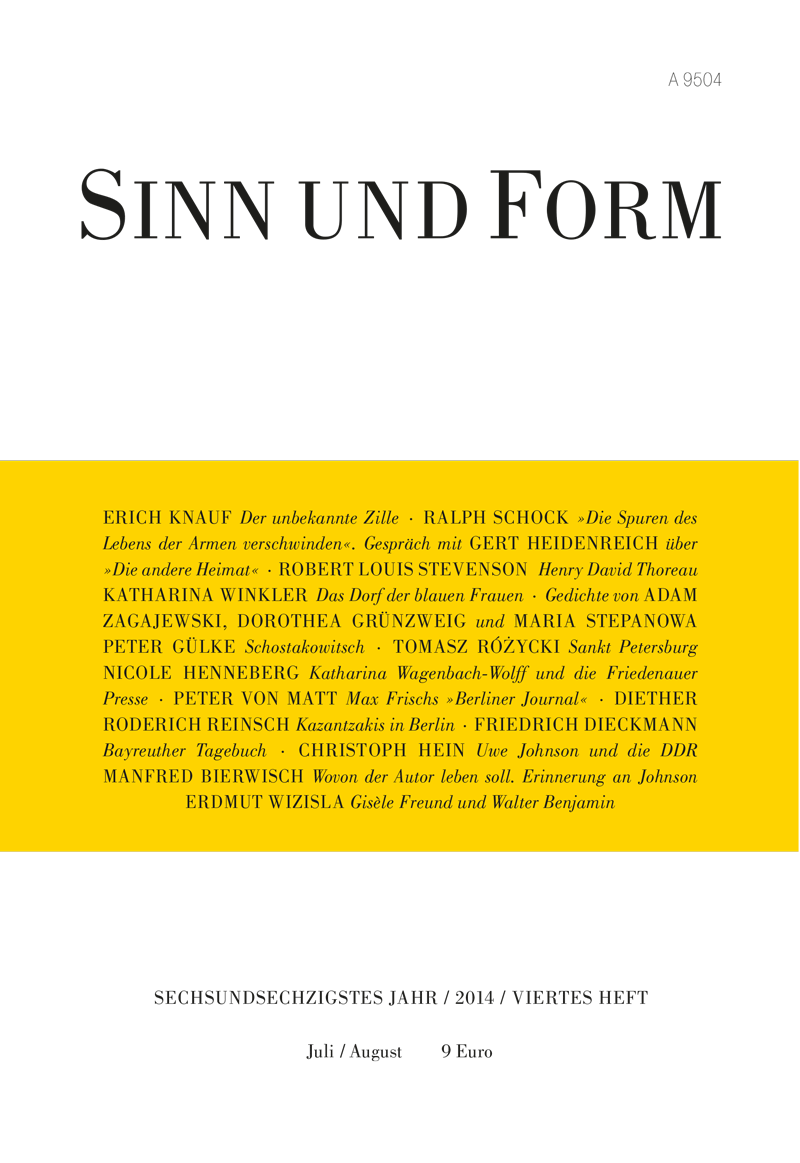

Heft 4/2014 enthält:

Knauf, Erich

Der unbekannte Zille. Mit einer Nachbemerkung von Wolfang Eckert, S. 437

In der ersten Schwarz-Weiß-Ausstellung der Berliner Sezession 1901 war Zille mit einigen seiner besten Arbeiten vertreten. Er war damals noch im (...)

Zagajewski, Adam

Geh durch diese Stadt in einer grauen Stunde. Gedichte, S. 464

Schock, Ralph

»Die Spuren des Lebens der Armen

verschwinden«. Ein Gespräch mit Gert Heidenreich

über »Die andere Heimat«, S. 470

RALPH SCHOCK: Ihre Erzählung »Die andere Heimat« hat eine Menge mit dem gleichnamigen Film von Edgar Reitz und Ihnen zu tun, denn Sie sind (...)

Stevenson, Robert Louis

Henry David Thoreau.

Sein Charakter und seine Überzeugungen, S. 480

I Thoreaus schmales eindringliches Gesicht mit der großen Nase deutet selbst in einem schlechten Holzschnitt noch auf seine geistigen und (...)

Grünzweig, Dorothea

Schwimmen am Steg. Gedichte, S. 501

Winkler, Katharina

Das Dorf der blauen Frauen, S. 504

Stepanowa, Maria

Gesang unter Wasser. Gedichte, S. 518

Gülke, Peter

Schostakowitsch, S. 520

Różycki, Tomasz

Sankt Petersburg, S. 526

Henneberg, Nicole

Sankt Petersburg und Berlin.

Katharina Wagenbach-Wolff und die Friedenauer Presse, S. 532

Literarische Leidenschaften und spektakuläre Entdeckungen prägen das Leben von Katharina Wagenbach-Wolff, in deren Biographie sich das zwanzigste (...)

Matt, Peter von

Schreiben als Akt der Forschung.

Max Frischs »Berliner Journal«, S. 542

Reinsch, Diether Roderich

Kazantzakis in Berlin, S. 547

Dieckmann, Friedrich

Ring frei! Bayreuther Tagebuch, S. 553

Hein, Christoph

Nicht mit dir und nicht ohne dich.

Uwe Johnson und die DDR, S. 558

Bierwisch, Manfred

Wovon der Autor leben soll.

Erinnerung an Uwe Johnson, S. 563

Wizisla, Erdmut

»Also noch etwas Geduld und Mut«.

Anmerkungen zu Gisèle Freund und Walter Benjamin, S. 565