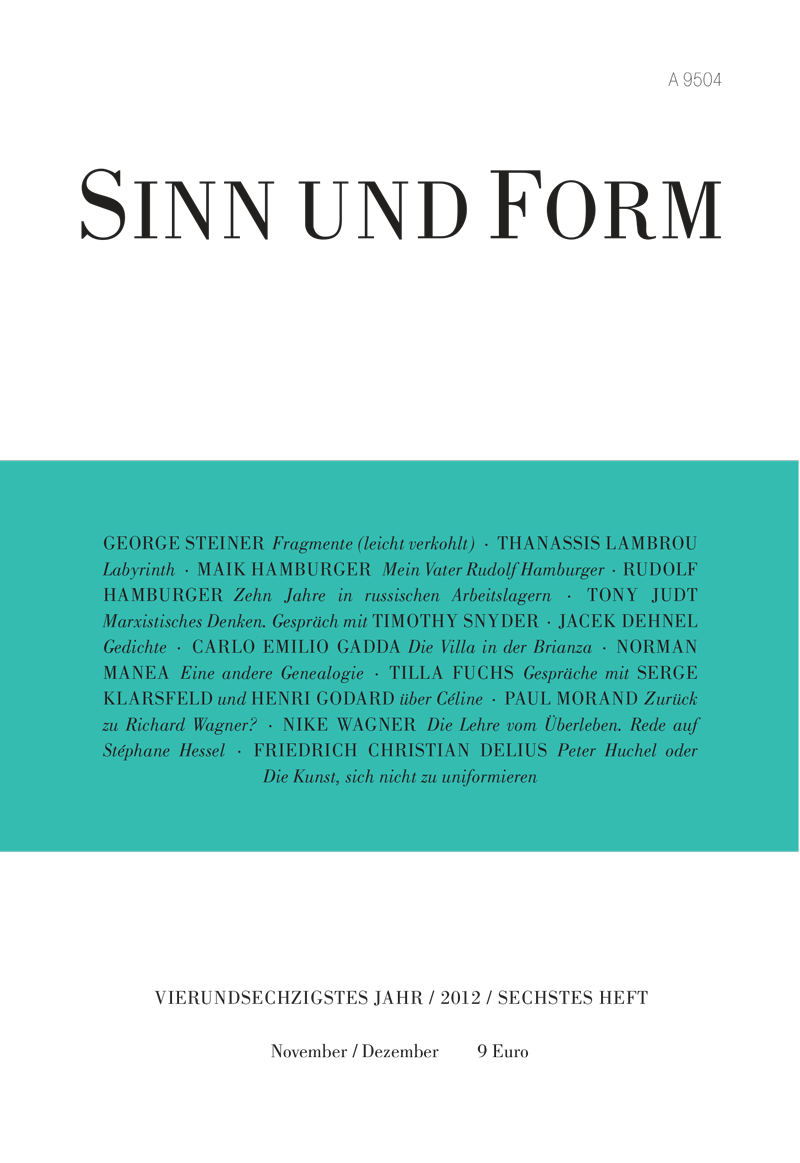

Heft 6/2012 enthält:

Steiner, George

Fragmente (leicht verkohlt), S. 725

Diese aphoristischen Fragmente kamen auf einer der verkohlten Schriftrollen zum Vorschein, die unlängst in einer vermutlich als (...)

Lambrou, Thanassis

Labyrinth, S. 753

Hamburger, Maik

Mein Vater Rudolf Hamburger oder Die Abgründe des kurzen 20. Jahrhunderts, S. 758

In frühester Erinnerung steht er vor mir, sportlich gekleidet in Jacke und Knickerbocker aus englischem Tweed. Der ruhige braune Ton des (...)

Hamburger, Rudolf

Zehn Jahre Lager. Bericht über die Inhaftierung in russischen Arbeitslagern 1943-1952, S. 769

Judt, Tony

Marxistisches Denken. Gespräch mit Timothy Snyder, S. 791

Dehnel, Jacek

Gedichte, S. 806

Gadda, Carlo Emilio

Die Villa in der Brianza, S. 810

Manea, Norman

Eine andere Genealogie, S. 819

Fuchs, Tilla

Gespräche mit Serge Klarsfeld und Henri Godard über Céline, S. 825

Morand, Paul

Zurück zu Richard Wagner?, S. 842

Wagner, Nike

Die Lehre vom Überleben. Rede auf Stéphane Hessel, S. 849

»Il n’y a que du bon à dire de lui«, es gibt nur Gutes über ihn zu sagen, meinte neulich unser französischer Botschafter Monsieur (...)

Delius, Friedrich Christian

Peter Huchel oder Die Kunst, sich nicht zu uniformieren, S. 855