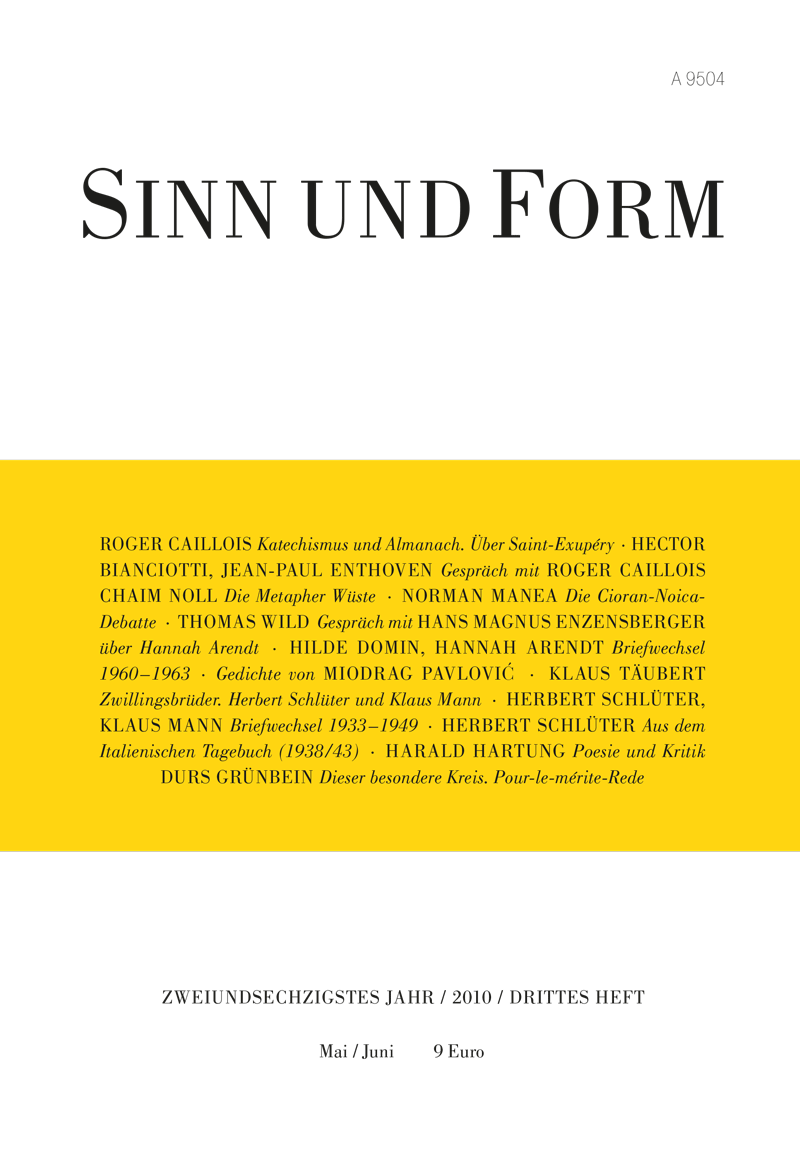

Heft 3/2010 enthält:

Caillois, Roger

Katechismus und Almanach. Über Saint-Exupéry, S. 293

Als Kind hatte Saint-Exupéry offenbar eine fast religiöse Ehrfurcht vor dem Schriftstellerberuf, die er auch nie verlor. Für Kinder und schlichte (...)

Caillois, Roger

Gespräch mit Roger Caillois (1978), S. 300

Noll, Chaim

Die Metapher Wüste. Literatur als Annäherung an eine Landschaft, S. 309

Die Wüste gehört zu den großen Siegern unserer Tage. Und es scheint, als wäre dieser Sieg für den Menschen nichts anderes als eine Katastrophe. (...)

Manea, Norman

Fünfzig Jahre Nouvelle Revue Française in Bukarest. Die Cioran-Noica-Debatte, S. 326

Enzensberger, Hans Magnus

Gespräch mit Thomas Wild. »Ich habe vor allem Hannah Arendts Haltung bewundert, ihre Unabhängigkeit«, S. 331

Arendt, Hannah

Hannah Arendt und Hilde Domin. Briefwechsel 1960-1963, S. 340

Pavlovic, Miodrag

Gedichte, S. 356

Täubert, Klaus

Zwillingsbrüder. Herbert Schlüter und Klaus Mann, S. 359

Die Briefpartner lernten sich im März 1926 kennen: Klaus Mann war der Einladung zu einer Matinee seines Theaterstücks »Anja und Esther« im (...)

Mann, Klaus

Herbert Schlüter, Klaus Mann. Briefwechsel 1933-1949, S. 370

Schlüter, Herbert

Aus dem Italienischen Tagebuch, S. 404

Hartung, Harald

Poesie und Kritik. Denkbarkeiten, Dankbarkeiten. Rede zum Johann-Heinrich-Merck-Preis, S. 419

Grünbein, Durs

Dieser besondere Kreis. Dankrede zur Aufnahme in den Orden Pour le mérite, S. 422