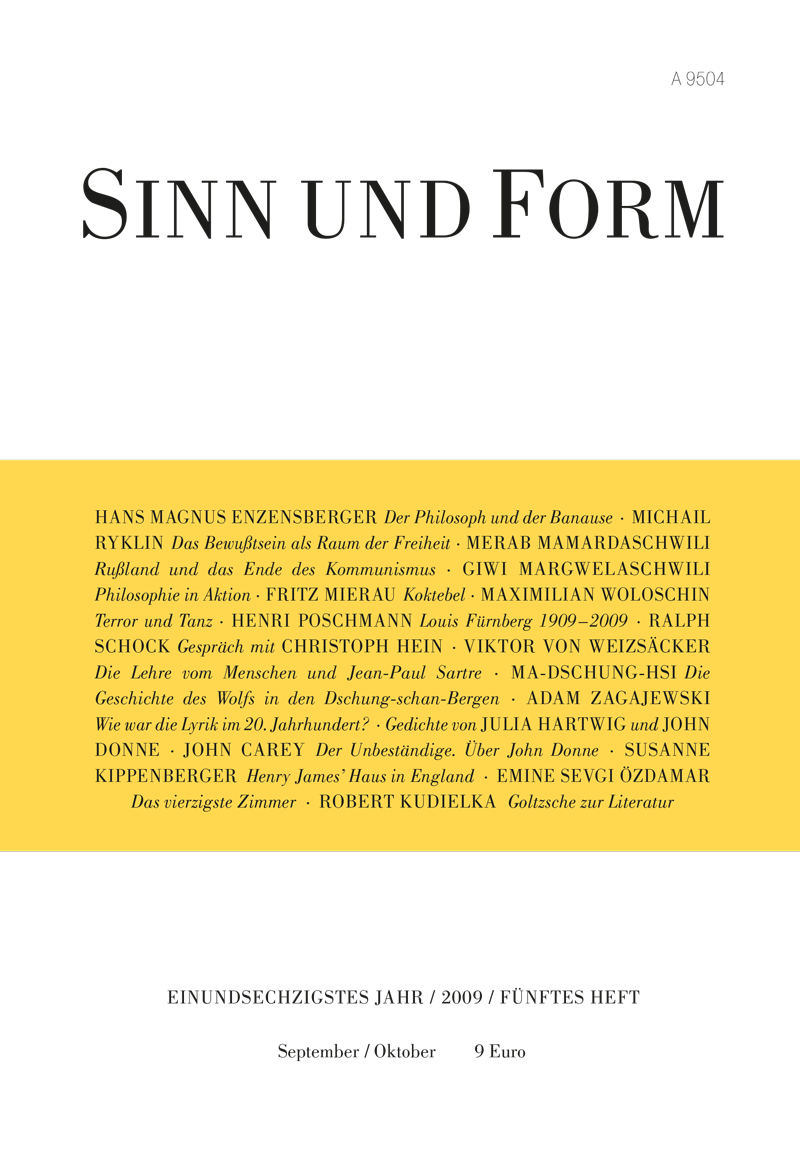

Heft 5/2009 enthält:

Enzensberger, Hans Magnus

Der Philosoph und der Banause, S. 581

Ryklin, Michail

Das Bewußtsein als Raum der Freiheit. Merab Mamardaschwili als philosophischer Lehrer, S. 585

Mamardaschwili, Merab

Der dritte Zustand. Rußland und das Ende des Kommunismus, S. 591

Margwelaschwili, Giwi

Philosophie in Aktion. Über Merab Mamardaschwili, S. 598

Mierau, Fritz

Koktebel - Blaues Siegel oder Erfindung einer Landschaft, S. 603

Vor vierzig Jahren überwältigte mich der Anblick einer Küstenlandschaft am Schwarzen Meer. Auf meiner russischen Reise vom Sommer 1965 hatte ich (...)

Woloschin, Maximilian

Terror und Tanz, S. 614

Poschmann, Henri

Durch Hölle, Haß und Liebe. Louis Fürnberg 1909 - 2009, S. 620

Hein, Christoph

Gespräch mit Ralph Schock, S. 628

RAPLH SCHOCK: Vor mehr als 25 Jahren erschien Ihre Novelle »Der fremde Freund«. Sie fand große Resonanz. Wie denken Sie heute über diesen (...)

Weizsäcker, Viktor von

Die Lehre vom Menschen und Jean-Paul Sartre. Mit einer Vorbemerkung von Rainer-M. E. Jacobi, S. 640

Dschung-Hsi, Ma

Die Geschichte des Wolfs in den Dschung-schan-Bergen, S. 654

Zagajewski, Adam

Märtyrer und Komödianten oder Wie war die Lyrik im 20. Jahrhundert?, S. 662

Hartwig, Julia

Gedichte, S. 667

Donne, John

Elegien. Nachdichtungen von Michael Mertes, S. 672

Carey, John

Der Unbeständige. Über John Donne, S. 690

John Donne war ein Dichter neuen Typs. Seine Originalität beeindruckte die Zeitgenossen. Sie meinten, daß er das literarische Universum verändert (...)

Kippenberger, Susanne

Henry James' Haus in England, S. 705

Özdamar, Emine Sevgi

Das vierzigste Zimmer. Rede zum Fontane-Preis, S. 711

Kudielka, Robert

Abschweifungen. Goltzsche zur Literatur, S. 713